5亿软件集团-CRM案例

2023-04-08 23:11:20

合作背景

HX软件集团(化名)是一家年收入约为5个亿的纯软件公司。

成立初期,主要代理国外ERP软件,从2015年后开始走自研路线,围绕着ERP,延伸出一系列诸如MES、APS、SRM、SCM等自研系统。

业绩道与HX集团的合作始于2020年,合作初期,主要是业绩道为其提供“销售培训的系列课程”。

随着与HX集团高层的探讨不断深入,销售体系优化的思路越发清晰,2020年下半年,HX集团委托业绩道进行CRM的规划、设计和项目管理(HX负责开发)。

整个CRM的整体思路,可以总结为下面两句话:

1、拓展渠道,奖励流量。

2、标准作业,科学转化。

线索管理

在线索获取方面,一般有两种方式:

1、销售人员自主拓展

2、客户主动找上门

随着HX的知名度越来越高,第二种方式的比例也越来越高。

本期的CRM项目,首先要打通全渠道线索管理。

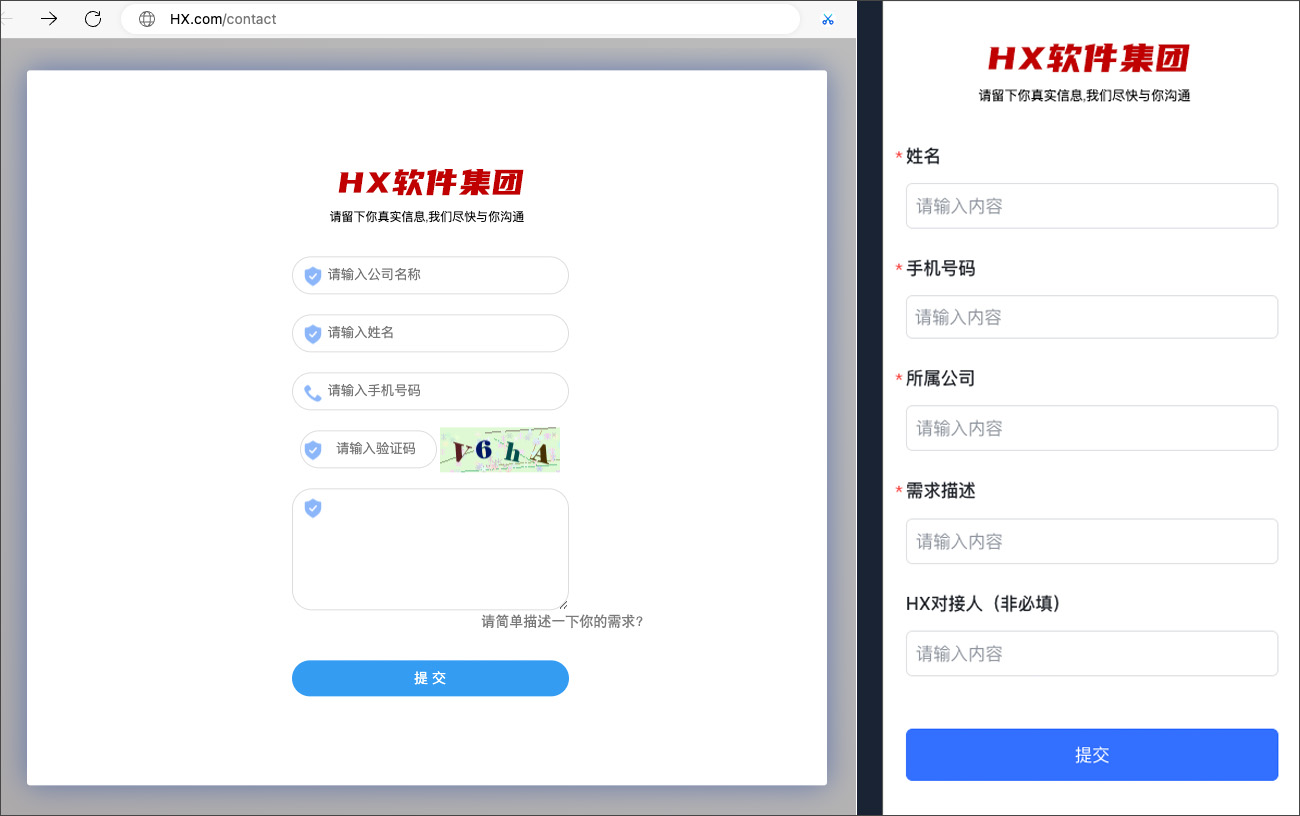

-- 一方面是主动访问网站,留下的需求信息。

-- 另一方面是“线下活动”、“贴吧”等渠道留下的需求信息。

统一在CRM的“线索池”中自动创建记录,统一管理。

渠道拓展

此外,由于HX集团主要面向大型客户提供高价值(几百万到上千万)的“软件定制服务”。

常常需要各行业(或者各同行)的“渠道人”提供广泛、即时的项目资讯。

但项目信息毕竟不是封闭的,经常会有不同的渠道人提供同一个项目的信息,又或者是HX内部本身就有同事在跟进。

所以发生过若干次“线索冲突”或“信息重复”的情况,一旦处理不好,要么是伤害了渠道人的积极性,要么公司需要支付额外成本。

为了更有序、更准确地记录渠道人提供的线索信息,以及记录其贡献。

(关于“贡献方面”,HX公司是从“项目把控能力”和“提供的甲方关系人层级”两个维度进行设计)

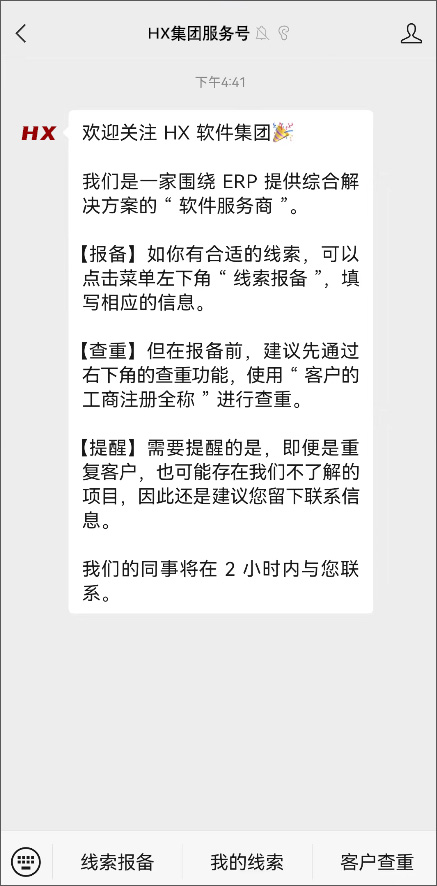

HX集团开通了一个服务号,专门给渠道人进行线索报备、线索管理:

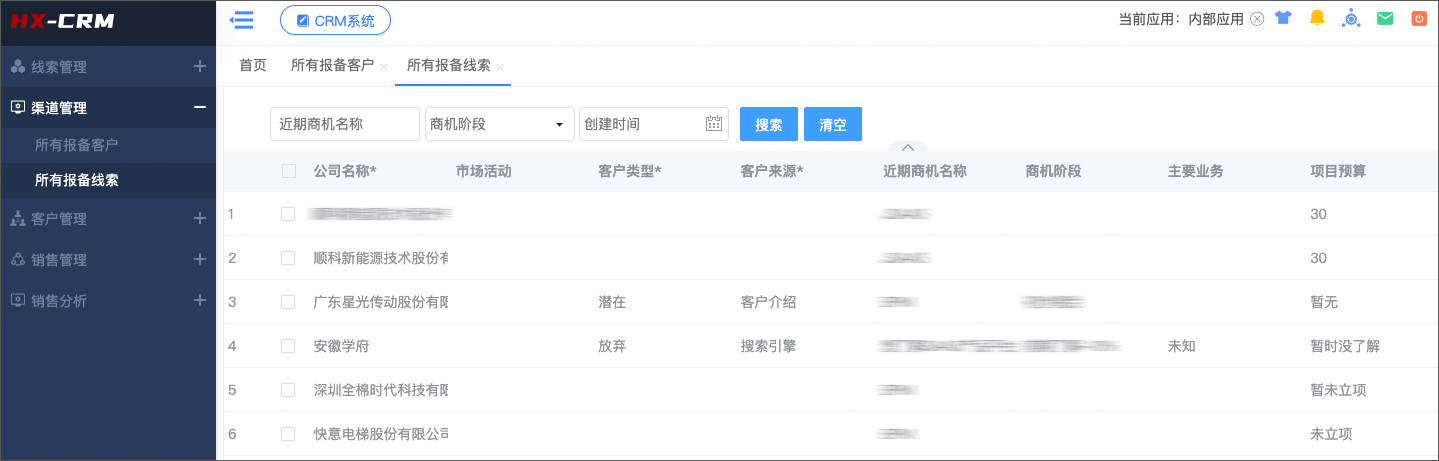

通过服务号报备的线索,都会实时同步到CRM中(CRM会同步生成线索和客户):

此外,服务号还提供了客户查重功能(直接校验CRM的客户数据),让渠道人在提供线索前,对“该客户是否已经与HX公司有过接触”有初步的判断。

为了更好地奖励贡献,提供渠道人的积极性,与CRM配套,业绩道与HX集团制定了一版“渠道人奖励政策”:

——对于不同情况、不同贡献度的场景,提供了“可计算、可量化、可预期的规则”。

仅仅因为这一项措施,相比起2020年,2021年从渠道人获取到的线索数量,提升了近70%。

转化过程标准化

但“获取流量”只是销售过程的第一个环节,要最终有所收获,必须同时关注“销售转化”。

关于这方面,业绩道与HX公司的共识是把转化过程标准化。

什么意思呢?

举例说,在线索阶段,判断一条线索是否有效,HX公司整理了“需求的8大评估项”:

特别是第2项——需求的动因,不搞清楚需求背后“客户想解决哪些问题”,时间浪费的可能性很大:

—— 很多项目,恰恰就是由于需求的动因不足,跟着跟着,客户自己就搁置了。

但对于很多销售新人来说,并没有了解“需求背后动因”的习惯。

所以,把它作为“必填项”固化到CRM中,是一个有效的“标准化作业思路”。

在线索阶段,除了需求信息,我们还把“对客户的基本摸底”作为基础要求(毕竟HX公司卖的可是几百万的软件解决方案):

到了商机阶段,“过程标准化”进一步深化,例如加入了一些“强制性的动作要求”:

-- 协调顾问进行远程摸底(顾问也由反向考核)

-- 通过《总经理邀请函》邀约客户到公司参观(客户可以不接受邀请,但销售一定要做这个动作)

......(HX公司一共整理了6大标准动作)

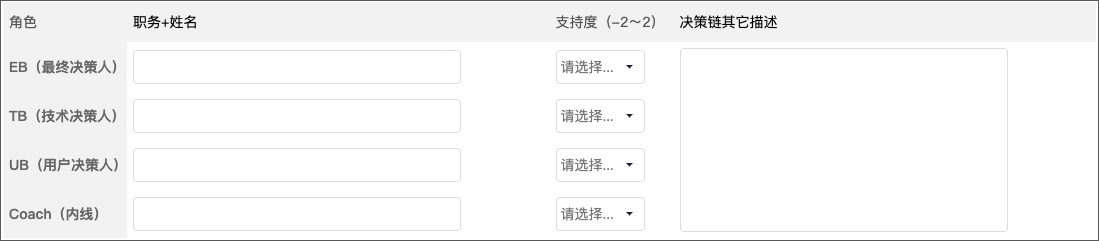

甚至,对“客户各角色”的盘点和进攻,也有标准框架:

这种标准化思路贯穿于整个CRM中,用HX集团总经理的话说:

HX集团需要通过“系统的确定性”来抵御“人的不确定性”。

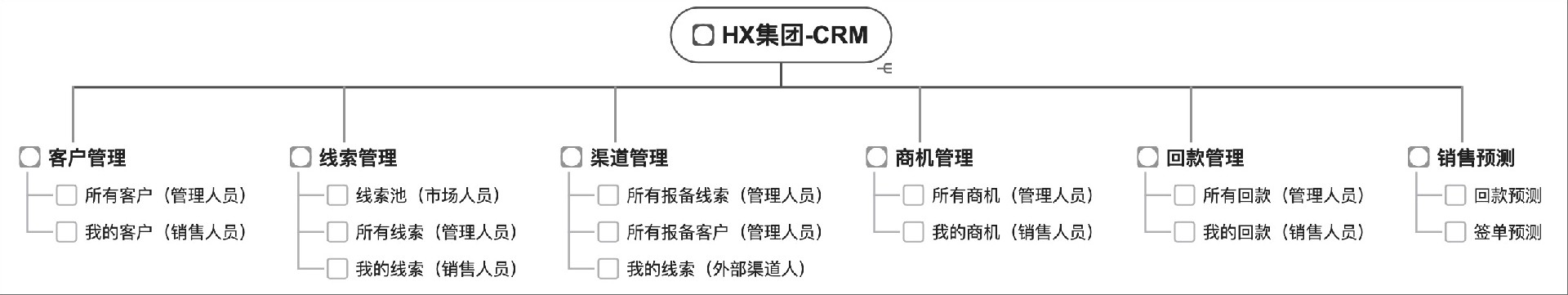

CRM概览

HX公司的CRM,是业绩道有史以来做的最简洁的。

使用的,都是最基础的功能:

甚至连销售人员的“手机门户”都是极其简洁的:

究其原因,是HX集团本身就从事软件行业,他领悟到:

很多问题无法用软件来解决。

用HX集团总经理的话说:

建设CRM不是目的,“解决销售问题,实现销售目标”才是我们想要的。而且,有些问题是CRM帮不上忙的,我们对它应该有正确的预期。

所以,在上线CRM的同时,我们与HX公司一起,做了一些“机制的调整和配套”。

收益

恰恰是这样简单的一个CRM,在2020年底上线后,对2021年产生了非常积极的影响:

1、从流量看,2021年渠道人线索数量就增长接近70%。

2、转化率虽然没计算过,但2021年,HX集团的营业额从3.8亿增长到5个亿,CRM一定在其中发挥了作用。

3、还有一个始料未及的收益,是总经理在CRM上线半年后跟我分享的:

销售标准化以后,他们没那么担心“销售人员流动”了,以前常有的“被绑架”的感觉少了很多。

我认为,这就是标准化的力量!