定价心理学——如何影响客户接受更高的价格?

2023-09-03 10:10:21

引子

大多数关于谈判的书,都主要聚焦于“谈判策略”这一方面。然而,谈判是一次关于双方的沟通,而且是一次旨在说服对方来实现我方诉求的沟通。恰好,前不久我读了Hermann Simon的一本新书——《定价制胜》,发现里面关于“消费者对价格的心理感知部分”的介绍很深刻,对销售过程的报价和谈判有很大的借鉴意义。结合Robert J. Dolan的《定价圣经》,以及Philip Kotler的《营销管理》中关于定价的章节,我为你总结了影响“消费者对价格感知”的三类心理效应,它们分别是:下面,我们来详细聊聊。

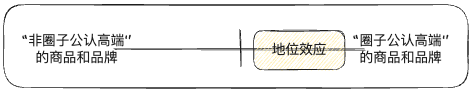

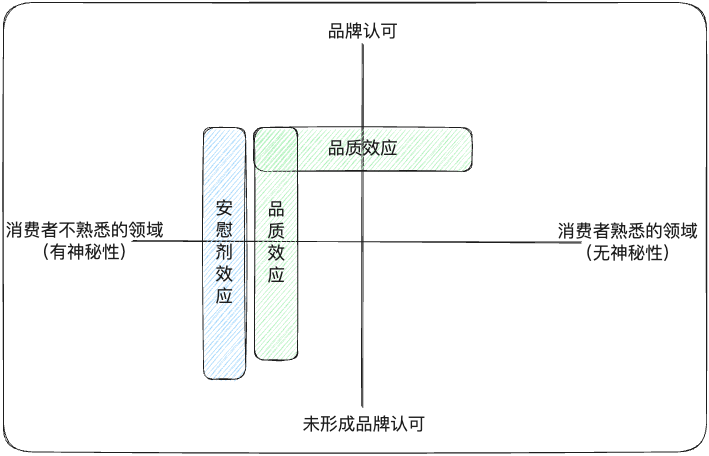

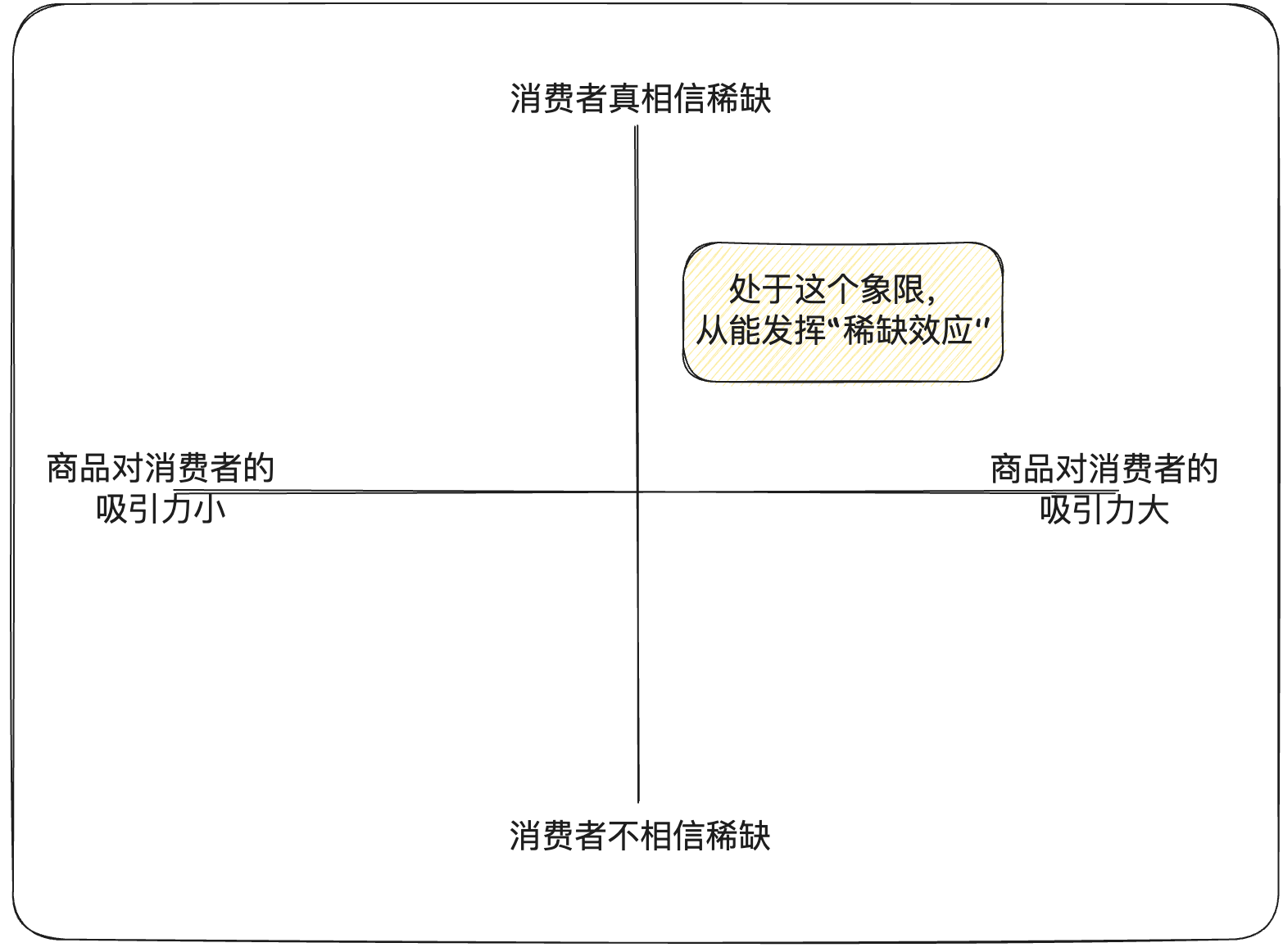

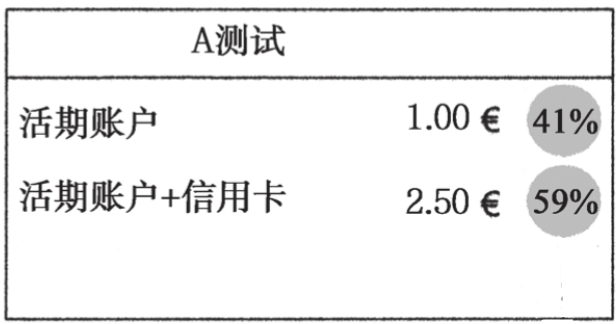

受到周鸿祎的影响,我曾一度认为,只有低价才是“定价的王道”,认为这个世界会走向多、快、好、省的方向。但实际上,消费者并不总是只买低价产品,在某些场合,“高价格”可能更能打动他。我称这种现象为高价格光环。高价格光环一般对应客户的三种心理效应:即某些商品具有“彰显社会地位”或“展示财富”的特性,消费者愿意为此支付高价。在这种情况下,降价是不明智的选择,反而应该持续推出“更能彰显威望”的“更高价产品”来满足这类消费者的需求。例如,奢侈品不仅很少打折,而且经常推出限量款来吸引那些想要展示身份、地位和威望的客户。很多消费者认为“一分钱一分货”,他们相信“高价格=高品质”。特别是消费者特别谨慎的领域,例如药品、食品、婴儿用品等,这一效应特别显著。即客户认为高价商品会有更好的效果或性能,即使商品的实际效果或性能并没有改变。《定价制胜》中有这样一个例子: 在一项实验中,参与者被分为两组,每组都收到了相同的“镇痛药”。唯一的区别是价格,其中一组的价格明显高于另一组。结果,高价格组的成员普遍认为镇痛药非常有效,而低价格组只有不到一半的人认为药物有效。实际上,两组人得到的都只是维生素C,没有任何药理作用。 以上,是高价格光环包含的三种心理效应。然而你可能会疑惑,高价格光环虽然存在,但显然不会适用于所有场景。举例说,买奢侈品来彰显身份的消费者,在其它场景中仍会追求性价比——我相信他们中的大多数,在口渴的时候还是会选择2块钱的农夫山泉,而不是10块的依云。因此,作为销售科学流的“理性读者”,我们不得不进一步追问: 哪些场景才有“高价格光环”的用武之地呢? 从几本定价的书中,我总结了它们的主要适用范围。首先,“地位效应”主要适用于被消费者核心圈子公认为高端的商品和品牌。简单说,就是先要搞清楚消费者要彰显地位的对象是谁。例如,时尚名流可能愿意支付上百万买一个没有logo的限量版爱马仕,但三线城市的土豪可能更喜欢满是logo的LV。——因为土豪身边的朋友都看不懂那个没logo的爱马仕。 其次,“品质效应”和“安慰剂效应”是否生效,主要取决于消费者的“领域的熟悉度”和“品牌的认可度”。例如,如果一个消费者知道“病毒性感染引起的感冒”需要依赖自身的免疫系统来恢复,就不会随便吃消炎药或买昂贵的保健品了。 除了“高价格光环”,另一个影响客户对价格感知的心理因素是损失厌恶。损失厌恶也衍生出3种心理效应:即当消费者认为某产品是限量供应时,他们会有更强的购买欲望,并愿意接受更高的价格。但同样,稀缺性定价也是有条件的:因此,在某些电商平台上,“每个ID只限购一件”企图使用稀缺效应,但一般不太有效——因为那些商品对消费者既构不成吸引,消费者也不信它有稀缺性。 所有权效应也称为“禀赋效应”,最初由Daniel Kahneman在《思考快与慢》中提出。它指的是人们对已拥有的物品赋予过高的价值。这种效应是由损失厌恶驱动的,人们更倾向于保留他们已有的物品,因此会对其赋予更高的价值。一个经典的例子是: 当“实验组学生”得到一个马克杯并要卖给另一组学生时:-- 卖方的平均要价是7.12美元。-- 买方的平均出价是2.87美元。 这就是所有权效应的经典案例——拥有一件物品的人总是会对自己的所有物估值过高。这也解释了“随时退货”这一策略能够奏效的原理:—— 尽管确实有一部分消费者可能会选择退款,但数据显示,大多数消费者会因为“已经拥有了该商品”而选择保留它。 这是消费者在支付购买商品或服务时的不适感,因为他们必须损失金钱来获得所需的商品或服务。对此,商家的应对策略是非现金支付。Hermann Simon认为: 非现金支付降低了我们对花钱的敏感度和痛感,因为我们不再需要从钱包里掏钱,只需签字、扫码、输入交易密码或刷脸。 这使得花钱变得更加轻松,也减弱了对高价格的敏感度。分期付款的原理也类似,举一个自己的例子:我曾“不太理智地”购买了一个上千块的机械键盘,只因为发现分了12期后,每月只需付几十块。当时,神推鬼磨地,我点击了“确认支付”。 最后一个影响客户对价格感知的因素是锚定引导。这一因素给我带来了很大的启发,它也包括三种经典效应:最直接的应用是先给出一个价格,让双方在谈判中被这个价格“锚定”。所有的销售谈判书籍都这样建议: 如果你希望达到一个相对较高的价格,你应该先开价。 这种例子很多,我特别想分享书中一个有趣的示例: 一位客户走进一家箱包店,想要购买一个行李箱。销售人员询问他的预算是多少,“大概是200美元。”客户回答。“这个价格可以买到一款不错的行李箱。”销售顾问对此作出肯定。但销售顾问没有直接推荐该价格段的行李箱,而是说“但推荐这个价格范围的行李箱之前,请允许我向您展示我们店里最畅销的款式,我想跟你分享一下,选择行李箱必须考虑的几个事情。”随后,销售顾问给客户展示了一款售价900美元的行李箱。...... 结果?你懂的,客户最终选择了一款250-300美元的行李箱。为什么店员要拿出那个900美元的行李箱?因为它充当了一个参考值,拉升了客户的心理预算。 中间价效应很简单,就是在高、低价格之间设定一个中间选项,用以引导消费者选择中间价。这一效应大家应该都听说过,而让我有所触动的,是《定价制胜》中的一个真实案例: Hermann Simon组织了一个“电信套餐的调整测试”。最初,客户只有两个选择,一个是每月25美元的基本费用,另一个是60美元。当时,选择便宜套餐的客户占了78%,只有22%的客户选择了贵的套餐。Simon在这两个套餐之间加入了一个50美元的选项。 然后,人们的选择就变了: 选择最便宜套餐的客户从78%降到44%。选择最贵套餐的客户从22%降到14%。剩下的42%选择了中间套餐。 仅仅通过这一调整,每个用户的平均收入提高到40.4美元,比之前提高了23%。原来,无须增加任何成本,仅仅通过对消费者心理的洞察,就能直接增加收入和利润,不可怕吗? 诱饵效应,就是设定一个“非常不合理的诱饵”,引导你选择那个“商家希望你选择”的选项。书中的一个例子是: 客户去银行,可以选择开一个“活期账户”,或者在活期账户下再开一个“信用卡”。最初的情况是这样的:后来,银行增加了一个不合理的“选项B”,客户的选择立刻发生了变化: 这一案例跟前面电信套餐的如出一辙,仅仅通过调整定价策略,而且还是加入了一个看似完全不合理的选项,每月的收入便增加了36万欧元(这意味着一年可以增加432万欧元的额外收入)。 这三个策略都可以轻松应用于“销售报价”和“价格谈判”中。我们将在后面几期“价格谈判”的文章中继续向读者介绍。 以上是我对“消费者对价格感知”的心理效应的整理和介绍,它们分别是:希望这些效应,能给你的“报价”与“谈判”带来一点思考和启发。END高价格光环

损失厌恶

锚定引导

小结