如何“确定自身的能力边界”?

2022-07-31 08:53:24

回顾

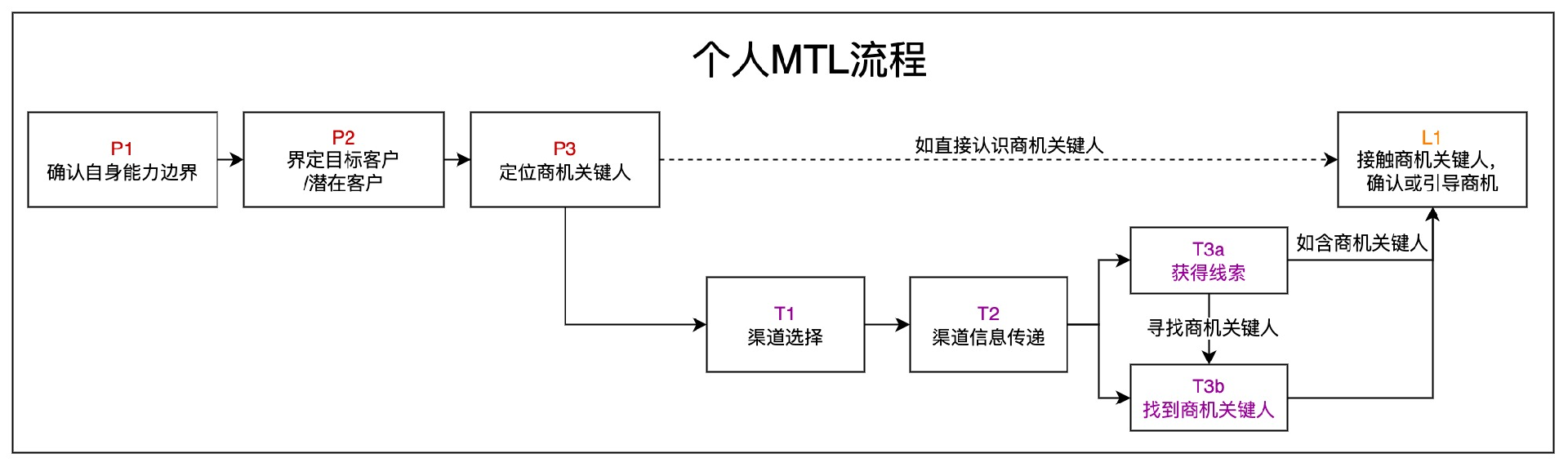

上一期,关于“如何获取流量”,销售科学流发布了个人MTL流程:

接下来的几期文章,我们对“个人MTL流程”的各个环节进行逐一介绍。

本期,我们来聊聊如何确定自身能力边界。

如何确定呢?

在前面的文章中我们提到过,确定自身的能力边界,就是去试着回答下面一些问题:

-- 我们公司能提供哪些产品、服务和解决方案?

为了表述的简洁,下文我把“产品、服务和解决方案”统称为“解决方案”。

-- 我们提供的解决方案解决了客户的哪些问题?

-- 比起竞争对手和替代方案,我们的解决方案有哪些优势?

-- 客户的哪些需求是我们无法满足的?

正常来说,在开展销售工作之前,销售从业者对这些问题都应该有答案。

但实际工作中事实并非如此,对这些问题,我们的理解很多时候是不够清晰的。

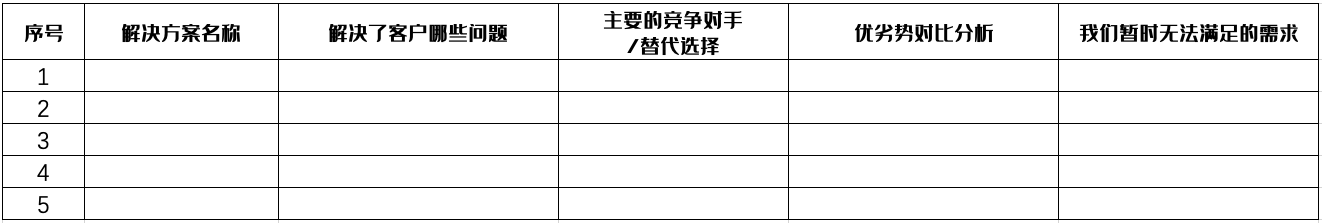

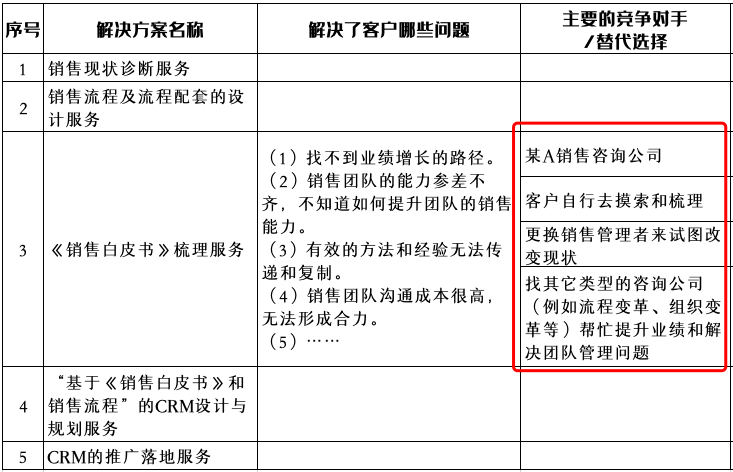

为了帮助销售从业者梳理清楚自家的业务和能力,我设计了一张《解决方案矩阵表》:

这个表格由5列组成,它们分别是:

1、解决方案名称

2、解决了客户哪些问题

3、主要的竞争对手/替代选择

4、优劣势对比分析

5、我们暂时无法满足的需求

下面,我们来逐一介绍下。

1、解决方案名称

它对应我们公司能提供哪些产品、服务和解决方案?这个问题。

有些企业提供的解决方案很单一,例如只卖某一款软件,或者只提供几款型号的设备。

有些企业提供的解决方案数量则很多,例如我的一个“围绕国土资源提供信息化方案”的客户,他们公司提供的解决方案数量就有30项之多。

企业能够提供的解决方案越多、复杂度越大,销售从业者对自家能力的了解就越难完整。

调研上面这家“国土资源信息化企业”的时候,发现许多销售人员只能说出不到10项的业务。

——连提供哪些解决方案都无法“说清楚”,销售成果可想而知。

因此,获取商机的第一步,销售从业者需要从自己的角度出发,对解决方案进行梳理和罗列。

而且,这种梳理要尽可能的清晰和细化。

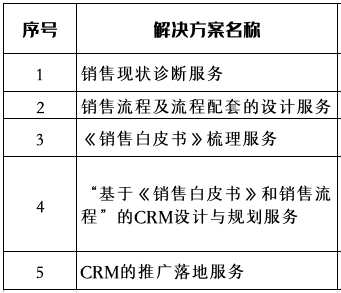

例如,销售科学流自己的咨询业务,如果写成“销售管理咨询”就不太好,因为这个词所涵盖的范围很宽泛、很不清晰,因此,我将其分解成:

-- 销售现状诊断服务

-- 销售流程及流程配套的设计服务

-- 《销售白皮书》梳理服务

-- 基于《销售白皮书》的CRM设计与规划服务

-- CRM的推广落地服务

这就是我所能提供的5种解决方案:

2、解决了客户哪些问题

完成解决方案的罗列以后,销售从业者下一步就需要搞清楚每一个解决方案“背后”试图在解决客户的哪些问题。

一般来说,很多销售从业者并不习惯从“解决问题”的角度展开思考,他们往往只是背诵产品的“功能”。

好一点的销售从业者,会通过FAB进行延伸,也就是:

功能Feature-->优势Advantage-->收益Benefit

但是,FAB的背后,是对“问题”的理解和洞察。

脱离了“客户待解决的问题”,一切功能就没有了根基,一切优势也就无法成立,也就不存在所谓的收益了。

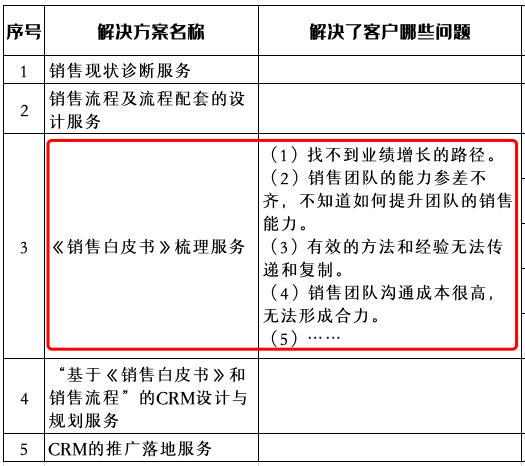

比如,销售科学流所提供的《销售白皮书》梳理服务,所指向的“客户待解决的问题”就包括:

(1)找不到业绩增长的路径。

(2)销售团队的能力参差不齐,不知道如何提升团队的销售能力。

(3)有效的方法和经验无法传递和复制。

(4)销售团队沟通成本很高,无法形成合力。

(5)……

具体如下图所示:

但需要读者注意的是,“问题”是基于人而提出、基于人而存在的,但上图列举的问题并没有“对应到人”。

所以,这样的梳理并不完整,关于这个问题,我们暂且搁置,留到后面《定义商机关键人》一文再进行详细展开。

3、主要的竞争对手/替代选择

搞清楚了我们能解决客户哪些问题后,就算“知己”了。

但要确定自身的能力边界,除了“知己”,还要“知彼”,也就是要搞清楚竞争对手和替代方案。

“竞争对手”容易理解,但为何需要了解“替代方案”呢?

因为,有些业务是有明确的竞争对手,有些则没有。

例如,销售科学流的“《销售白皮书》的梳理服务”,市场上可能没有咨询公司提供这项服务。

对于此项业务,我们很难界定竞争对手是谁,但大概能知道有一些替代方案,比如:

-- 客户自行去摸索和梳理

-- 更换销售管理者来试图改变现状

-- 找其它类型的咨询公司(例如流程变革、组织变革等)帮忙提升业绩和解决团队管理问题

......

我们把“主要的竞争对手”和“能想到的替代方案”一并收集整理到《解决方案矩阵表》中。

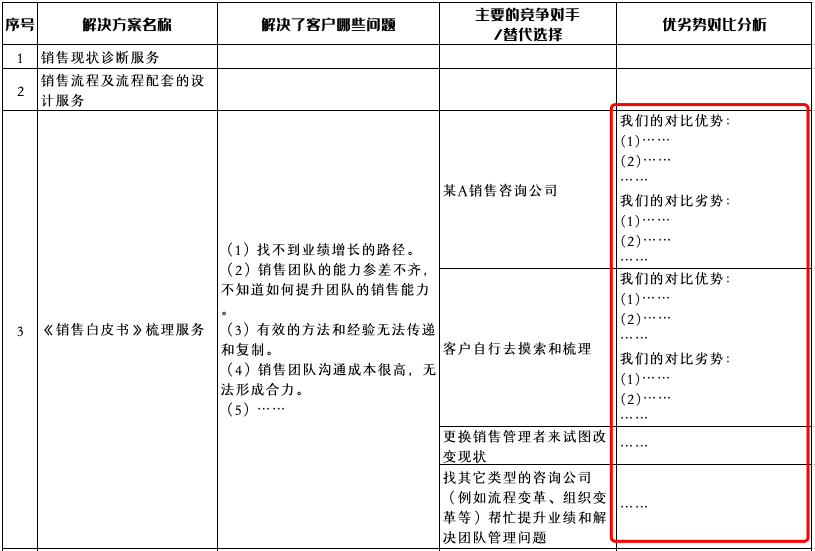

4、优劣势对比分析

“知彼”的第二步,就是对竞争对手和替代方案进行对比分析。

它需要我们去了解每一个“主要的竞争对手”,以及每一个“替代方案”的优势和劣势,从而确认自身的优势与劣势。

我们需要对它们进行逐一分析,这也是为什么《解决方案矩阵表》中,竞争对手与替代方案需要“分行”来写。

显然,这是一个不小的工作量,而且:

1、一旦有新的竞争对手或替代方案,我们需要动态往里面补充。

2、同时,因为竞争对手也在不断进步,所以,每隔一段时间就需要更新竞争对手的资料。

这个过程虽然繁琐又耗费精力,但恰恰是我们去了解“行业”的必经过程。

很多管理者常建议销售从业者去“了解行业”,这个建议听上去很对,但却没什么用,因为大家压根不知道什么是“行业”。

而一旦我们把注意力从“单纯的自身”逐步扩大到竞争对手和替代方案,我们便已经在了解这个行业了。

记得多年前,我在一家细分领域的IT软件企业担任销售总监,某一年春节假期回来,看销售小伙伴们的工作不多,就召集大家整理了一份“竞争对手列表”。

我给每一个同事分配了任务,去收集竞争对手的资料、约竞争对手给我们做介绍、了解竞争对手目前的介绍和演示流程和方式。

这个过程持续了大约两周,虽然花费了些时间,但经历了这个过程,我明显感受到小伙伴们对“解决方案本身”,以及“行业”都有了更深的认知。

花时间去做这个事情很有必要,也很值得,否则,客户其实不需要一个不懂业务、不懂行业的买卖人。

如果销售从业者无暇对竞争信息进行主动更新,也可以通过“竞争反向触发”的方式进行被动更新,就是:

-- 在某一个重要的订单中遭遇竞争,便花时间去了解和更新竞争对手的最新情况。

-- 或者一段时间里面,某个竞争对手频繁出现,便花时间去了解和更新它的最新情况。

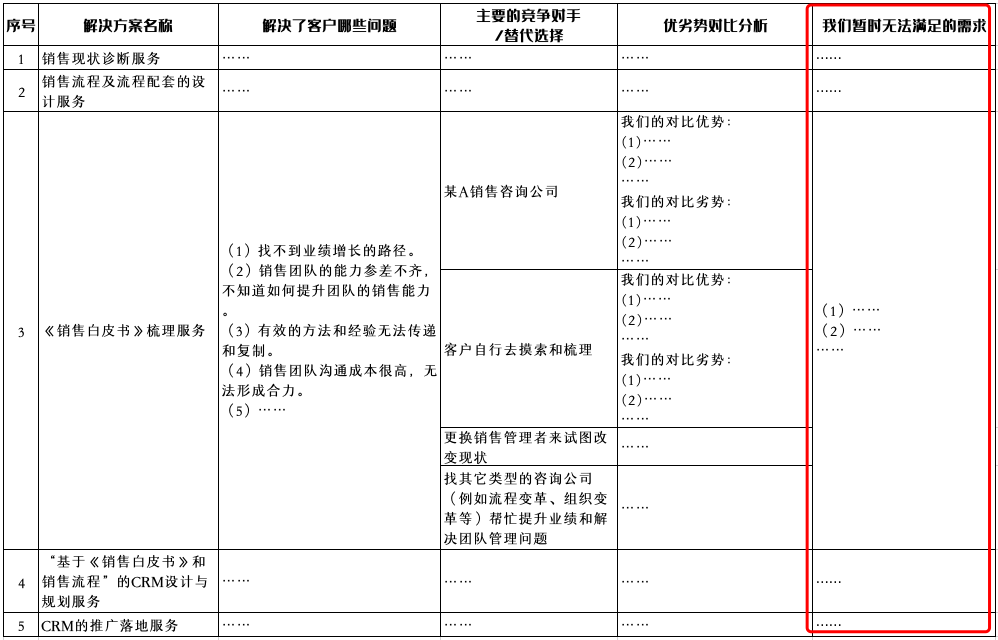

5、暂时无法满足的需求

对竞争对手和替代方案的优劣势进行分析后,我们一般还会发现:

-- 竞争对手的方案,解决了一些我们还没解决的问题。

-- 而这些问题很有价值。

-- 但短时间内,我们确实无法去覆盖它。

我们便只能先把这些问题定义为暂时无法满足的需求。

如果这些问题的解决是某些客户的刚需,那就意味着,我们的解决方案就目前来说对这些客户并没有优势,除非客情关系很铁,否则就不需要把精力投放在这一类型客户身上。

工具价值

以上,就是我们对《解决方案矩阵表》的简单介绍。

对于销售从业者而言,《解决方案矩阵表》有两个价值:

1、业务的梳理工具。

在梳理和填写各项业务的过程中,认识到到哪些业务内容是我们比较清晰的,哪些业务内容是我们尚未厘清的。

然后,我们可以一点点针对性地填补这些盲区,完善认知。

2、作为我们与公司对齐的工具。

理论上,《解决方案矩阵表》的内容本应是由公司来梳理,然后主动与销售从业者进行同步。

但事实上,很多企业在这方面的工作是缺失的。为了更好地开展销售工作、完成销售业绩,销售业绩不得不先自己启动梳理,然后从下往上地推动这些内容的补充和完善。

通过此表格,把我们的理解与公司管理层进行对齐、校对偏差。

而且,销售从业者的这种做法,给公司展现的是一种“建设性解决问题”的姿态,这是很多企业所需要的,也有利于销售从业者的内部竞争。

预告

以上,就是本期对“个人MTL流程”的第一个环节的内容——确定自身能力边界。

下一篇,我们将继续介绍“个人MTL流程”的第二个环节——界定目标客户和潜在客户。

希望本期的文章能够给读者带来一点思考和启发。

END