商机评估五问

2023-05-21 20:45:21

回顾

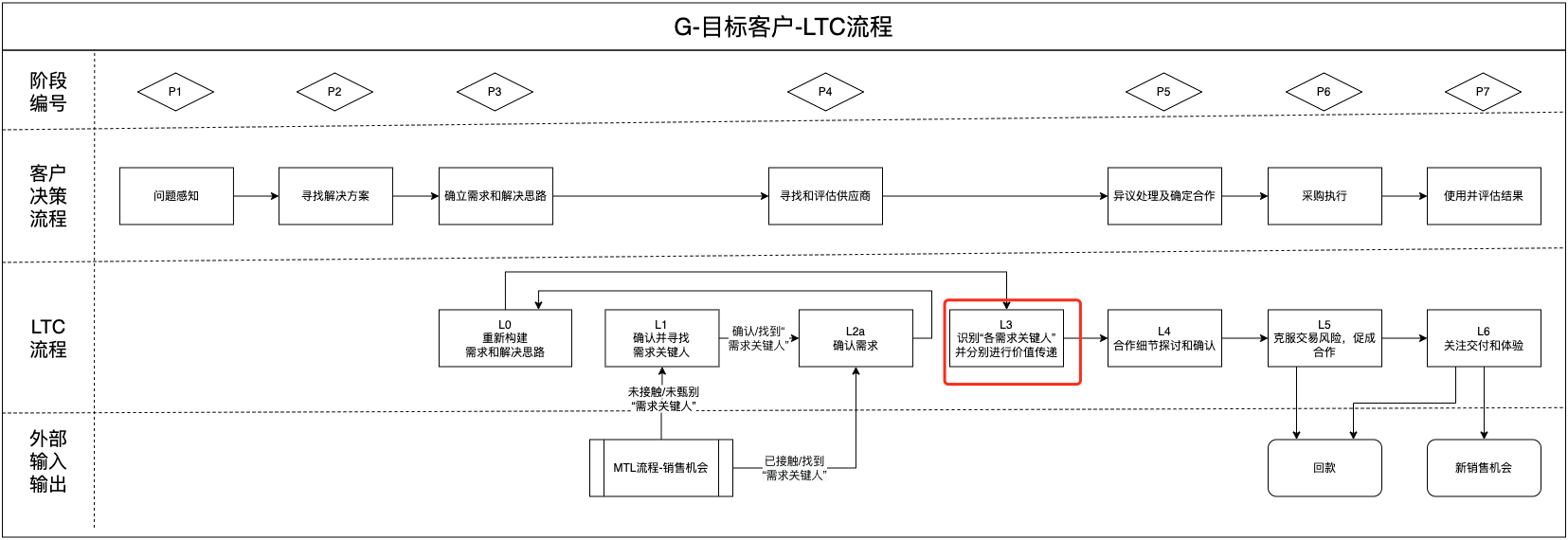

需求成功引导(或需求确认)后,“线索”确认成“商机”,我们进入到L3环节:

线索,是一个“未经确认的需求”。商机,是与关键人“确认后的需求”。

也就意味着,我们将要发起“总攻”了。但要攻下一张订单往往是不容易的,特别是那些“大型的解决方案销售场景”。因此,在发起总攻前,我们需要根据获取到的新信息,对商机质量进行评估,来确定我们的“进攻姿态”和“资源投放”。那如何评估“商机的质量”呢?对于这个问题,销售科学流以前就有过思考:

-- 2019年发布过《IBM的商机4问》。-- 2020年发布过《商机评估7个维度》。

前者很直观,但主要是直接搬运了别人的材料,表述上显得过于粗糙。后者的思考较为严谨,但过于复杂。借着写《销售人员工作手册》的机会,我对两套模型进行了改良与融合,发布一套:

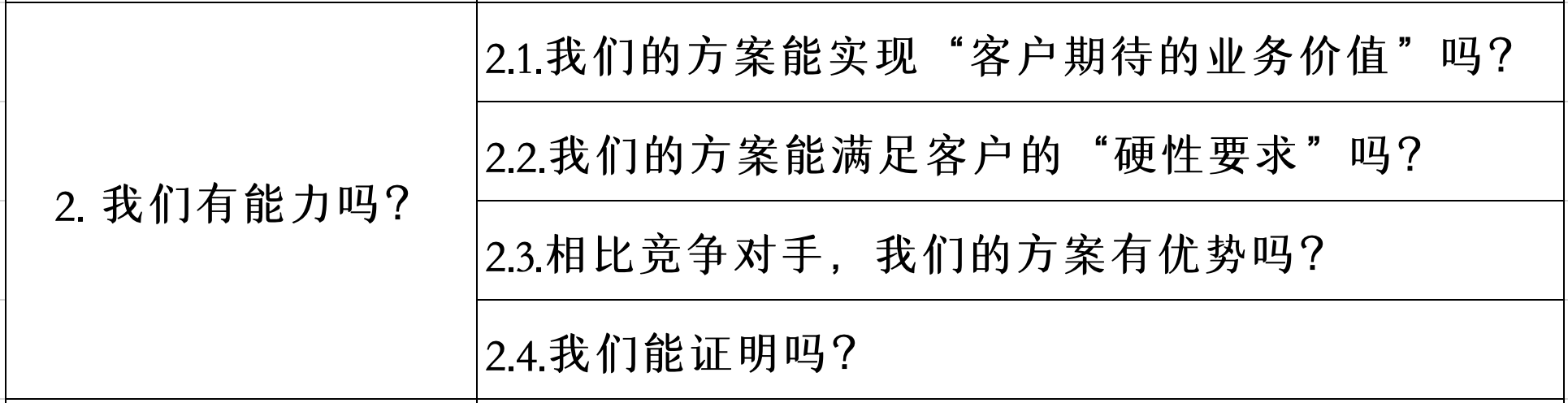

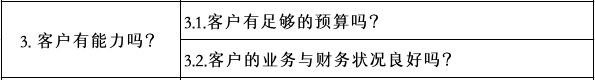

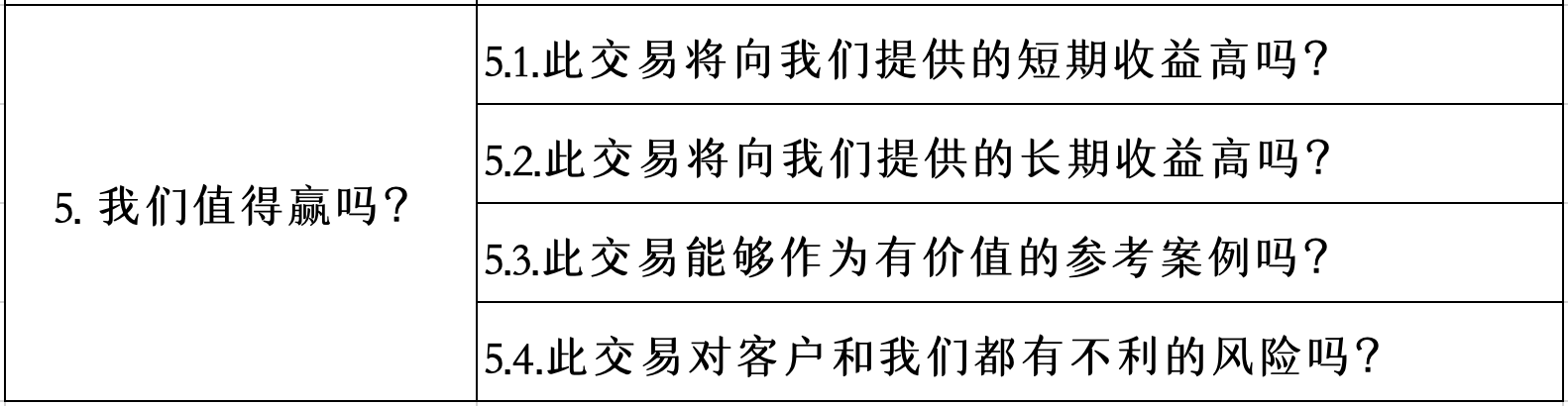

我们在《什么是需求?》一文中介绍过,欲望只有达到必须要(Must),或至少是有必要(Need)的程度,客户的需求才比较可能转化为采购行为。而怎样的动因之下,才会产生Must或Need这种程度的欲望呢?-- 要么,遇到一些“不得不解决的”问题。-- 要么,看见一些“可观的”收益。这些,我们称之为业务价值。这个问题不弄明白,前期的所有投入都可能会打水漂。——因为客户主要为“价值付费”,那些价值不足(或说不清楚价值)的交易,往往很难成立。另外,除了确认业务价值以外,销售从业者还要去判断需求的“优先级”。因为在一个固定的时间段里,企业可投入的资源是有限的。那么,哪一个更容易胜出?当然是跟“近期发展目标”(例如企业年度战略、年度规划、领导最近关注的议题等)相关性更强的那一个。因此,需求优先级(上图的1.2)是判断需求能否在近期立项的重要依据。那么,某个需求“业务价值足够大、优先级也足够高”,客户就会马上采购吗?不见得!因为“花钱”往往是谨慎的,客户可能还会犹豫:-- 能不能再观察一下?-- 要不要再确认清楚?......以上这些,都会阻碍需求转化成采购。只有当客户意识到:急迫感才会产生,客户才会迅速行动起来。所以,最后销售从业者还要去判断客户是否有引起紧迫感的“导火索”?(上图的1.3) 随着与客户的交流逐渐深入,我们不断丰富和修正对需求的理解,也知道了客户期待的业务价值是什么。然后,我们需要以此去重新评估自己是否有能力实现该价值(上图的2.1):-- 客户所期待的价值,我们的方案能实现吗?-- 有哪些“阻碍价值实现”的因素存在?此外,销售从业者还要去评估我们的方案,能否满足客户的一些硬性要求(上图的2.2)。打个比方,客户想买一套CRM,其中一个要求是数据必须部署在自己的服务器上,但我们是一个CRM的SaaS服务商(云端软件租用)。那么,即便我们能满足对方在“销售过程管理”和“销售人员管理”的所有期待(业务价值),但由于无法满足技术上的硬性要求,很可能也无法达成合作。 当“业务价值”和“硬性要求”都满足了,我们就必然能够获取到客户的认可吗? 答案显然也不是肯定的。毕竟,大多数时候,我们都不是自己跟自己赛跑,而是跟竞争对手在比赛,只有跑赢竞争对手,才可能胜出。(上图的2.3)而且,这种优势还不能只是嘴上说说,必须能够通过“成功案例、产品展示、客户评价”等方式来证明。(上图的2.4)只有让客户相信“我们能”,而且“比别人更能”,能力才算得到了认可。 审视完自身,知道了自己有能力实现客户的业务价值,以及可以满足客户的硬性要求以后,就要去看看客户是否有能力了。第一个要去判断的,是客户对此有没有足够的预算。(上图的3.1)我这里说的预算,是一个相对广义的概念:例如,很多大型企业,要提前一年(或半年)做采购计划,那些没有提前纳入采购计划的需求,只能等到下一个采购周期才能采购。例如,一些中小型企业的老板觉得采购一个CRM就是几万元的事,而如果某CRM供应商报价100万,即便真有可能产生极大的业务价值,但要短时间内扭转客户对价格的认知和预期是很困难的。那是不是说:-- 如果“没做预算”-- 或者“预算不足”-- 又或者“对价格的预期偏差太大”不一定!销售从业者还可以进一步判断客户的“业务状况”和“财务状况”是否良好(上图的3.2)。举个最简单的例子,某公司在上一周期做的“CRM采购预算”只有50万元。但经过客观的评估后,我们发现,要满足客户所有功能要求(硬性条件)和管理落地(业务价值),代价很难低于100万。差距足足有一倍,这时候销售从业者可以怎么办呢?——可以先去分析客户的“业务状况”和“财务状况”。如果对方的年营收有10个亿,净利润有1个亿,而且近三年增长都高于20%,在这样的情况下,适当的引导是有可能改变客户对价格的预算和预期的。(毕竟,100万只占了净利润的1%。)但如果对方的年营收只有1个亿,净利润也只有1000万,在疫情后的谨慎时期,就不容易说服他们拿出100万来买CRM系统了。(毕竟,上一套CRM系统要占净利润的10%,大多数企业是难以接受的。)客户能力,是判断商机质量的重要指标。 双方的能力匹配,只能代表我们在“事”这一层面有机会。但在销售过程中,“人与事”往往缺一不可。因此,除了“事”以外,销售从业者还需要从“人”这一层面,也就是从“客户关系”方面对商机做进一步的评估。那要怎么评估客户关系呢?我们有“4个分支问题”。首先,第一个最基本的问题,是看看我们是否已经接触到客户的“采购影响人”?(上图的4.1) 关于“采购影响人”的分析,读者可以回顾《定义需求关键人》一文,我们在下一期也会对此展开更详细的介绍。 如果接触都没接触上,就谈不上关系了。如果接触上,便要继续追问,“我们了解客户的决策流程吗?”,也就是客户的决策路径。(上图的4.2) 关于这方面,我们将在下下期进行详细分析。 这个问题一定程度上考察了销售从业者“有没有与客户初步建构了关系”,如果没有,这个信息压根拿不到。另外,除了“决策角色”和“决策路径”以外,销售从业者还要试图去搞清楚每一个采购影响人的评估标准。(上图的4.3)只有搞清楚了他们的评估标准,才能更精准地“策划相应事件”来取得他们的认可,最终把他们发展为“内部支持者”。(上图的4.4)以上是对于“关系”的4个追问。 当“人与事”都突破了,就意味这我们能赢了。但是,“能赢”不等于“要赢”,在我的销售经历中,就出现过很多次的“战略性放弃”。不管是企业,还是销售从业者个人,资源和精力都是有限的。所以,在商机评估的最后,我们还需要问自己:对于是否值得赢,第一个需要考虑的因素,显然是对于这笔交易本身,公司(或个人)是否能赚到钱。(上图的5.1)这个部分,不同的业务、不同企业有自己的核算方式,我们这里不详细展开。我希望给销售从业者传递的信息是:也就是说,所谓的能否赚到钱,不仅要考虑“收入”减去“产品底价”或“服务底价”,还有要考虑:-- 交付前(销售过程中)投入的人员成本、销售费用、商务费用等。-- 交付后的服务和维护成本等。有些销售从业者可能会疑惑: 作为销售从业者个人,为什么要考虑这些成本和费用呢?这不是企业要考虑的吗? 我是这么看的:1、如果销售从业者不提前考虑清楚,到了内部价格审批的时候,常常会被公司诟病,次数多了,一方面在内部会被贴上“乱报价”的标签,另一方面对客户也可能因为无法兑现而被认为“不靠谱”。2、这些成本和费用都是报价的组成部分,它是我们给客户“展现投入”和“呈现价值”的依据,它是销售从业者进行价格谈判的基础。也不见得,有些客户是有长远价值的:-- 或者是他在后续能不断产生复购。-- 或者是他有标杆效应或示范效应。因此,即便在某次交易中赚不到钱(甚至亏钱),销售从业者还要与公司一同评估客户的“潜在价值”。(上图的5.2)最后,除了关注“收益”以外,对于任何一笔交易,销售从业者还需要关注“风险”。(上图的5.3)例如:-- 客户的付款条件是否苛刻?-- 客户诚信是否良好?-- 客户的需求边界是否明确?-- 客户对于我们的交付物是否有“合理的预期”?-- 客户的配合度是否足够高?......很多时候,交付的失败,导致款收不回来,就是对风险预警不足所造成的。 以上,就是销售科学流对于“商机质量评估”的最新理解,它由5个问题构成:这五个问题,不仅发起总攻前要去评估,在整个销售过程中也要及时对增量信息反复确认。希望本期文章,能给读者带来一点思考和启发。 有些读者可能还记得我们在MTL阶段输出过一篇《评估销售机会》的文章。也许会疑惑: 本文的“商机评估”和前面的“销售机会评估”有什么区别呢? 销售机会评估,严格上说是“线索的评估”,也就是当获取到一个“未经确认的”需求信息后,销售从业者需要从下面3个问题来评估“线索的质量”:而商机评估,则是在前面两点已经确认的情况后(也就是找到了“目标客户”的“需求发起人”,并引导或确认了需求后),通过本期介绍的“5问”,对商机情况做进一步的评估和确认。它们“销售进程的不同阶段”需要做“不同层次的评估”,特此说明。第一问

第二问

第三问

第四问

第五问

小结

最后的解释