“销售陌拜”的方法论

2022-10-16 17:27:46

回顾

上一期,我们留下了一个话题,就是:

如何通过“信息平台”这种渠道进行“信息传递”?

我们先回顾一下通过“信息平台”获取流量的大致步骤:

第1步,找到有针对性的信息平台,例如,某领域的黄页、信息网站。

第2步,在信息平台中,找到客户和联系人名单。

为了读者能够更直观地理解,下面以某CRM软件公司为例进行说明。

“某CRM软件公司”的销售人员A,希望拓展“卖中央厨房设备”的客户,那么,他可以试着通过以下信息网站获取客户和联系人名单:

(1)通用的信息平台:

-- 企查查、天眼查

-- https://b2b.baidu.com/

-- https://www.1688.com/

(2)行业的信息平台:

-- http://zycfcy.com/index/Index/firmlist.html

-- http://www.ckitisa.com/supply/l38.html

第3步,找到名单后,进行“电话陌拜”或直接“上门陌拜”,尝试引导出销售机会。

事实上,第3步的陌拜,就是“信息平台”这种渠道的“信息传递方式”。

所以,讨论如何通过信息平台传递信息,其实就是要搞清楚:

如何陌拜客户,才能最大限度地引导出销售机会?

刚刚提到过,陌拜有两种形式:

1、电话陌拜

2、上门陌拜

我们来分别探讨下。

电话陌拜

陌拜,就是“陌生拜访”,是指在双方互不认识的情况下,主动发起与客户的沟通。

电话陌拜,就是以电话的方式,触达陌生客户。

当我们打电话给客户的时候,其实并不知道客户在干嘛。

-- 客户可能在开会。

-- 客户可能在与同事交流。

-- 客户可能在喝下午茶。

-- 客户可能在思考问题。

恰恰因为状况不明,所以电话陌拜对客户来说,常常是一种打扰。

加上如今电销横行,客户对于陌生电话一般也没啥耐心,很多时候销售从业者第一句话还没说完,客户就挂了。

所以,我的第1点建议是,要挑时间来打。

-- 晚上,或者工作的黄金时间,例如早上9:30~11:30,下午2:30~5:30,最好不要打扰客户。

-- 而刚上班或准备下班那会,可能比较合适。

当然,上面的建议并一定适合所有行业,要针对不同的客户类型进行测试,找到合适的陌拜时间,可以降低被迅速挂掉的概率。

注意,仅仅是降低被挂“概率”而已,正常来说,我们仍然有很大几率被挂。

因此,我的第2点建议是,在打电话陌拜之前,销售从业者要做好“心理建设”。

面对挂电话的状况,销售从业者要预装好以下的“思想设定”:

-- 客户不是针对你,他只是以为你是“芸芸骚扰者”中的一员,对你无差别对待罢了。

-- 客户也不是没素质,只是他已经被骚扰了无数次,不胜其烦而已。

另外,如果这个客户来自“被甄选过的名单”(被判定为我们的“潜在客户”),那我不建议你轻易放弃他,可以试着过几天再打一次,尽可能把信息传递到位。

但要注意的是,对于那些“非精准名单”,挂了就打下一个,不要坚持不懈地打扰。

那么,做完心理建设后,这通陌生电话该怎么打呢?

我的第3点建议,也是本文最核心的建议,就是写“话述稿”。

在电话陌拜的情景中,客户本身就没啥耐心,充分的思考和准备是必不可少的。例如,我们要提前想清楚:

-- 第一句话怎么说?

-- 前几句话要说什么?

这些都很关键。

我们的电话陌拜,不应该看心情说话,而应该“提前认真琢磨”。

还是以前面的某CRM软件公司的情景为例。

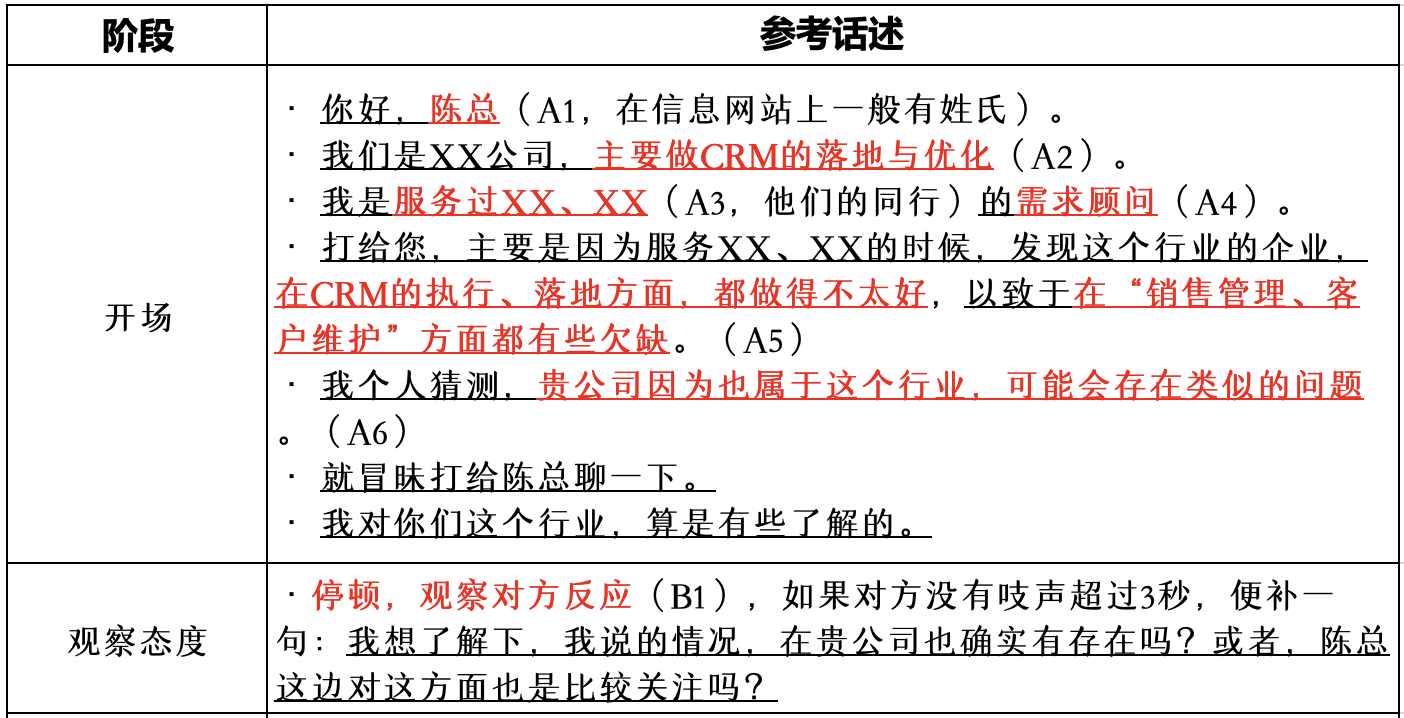

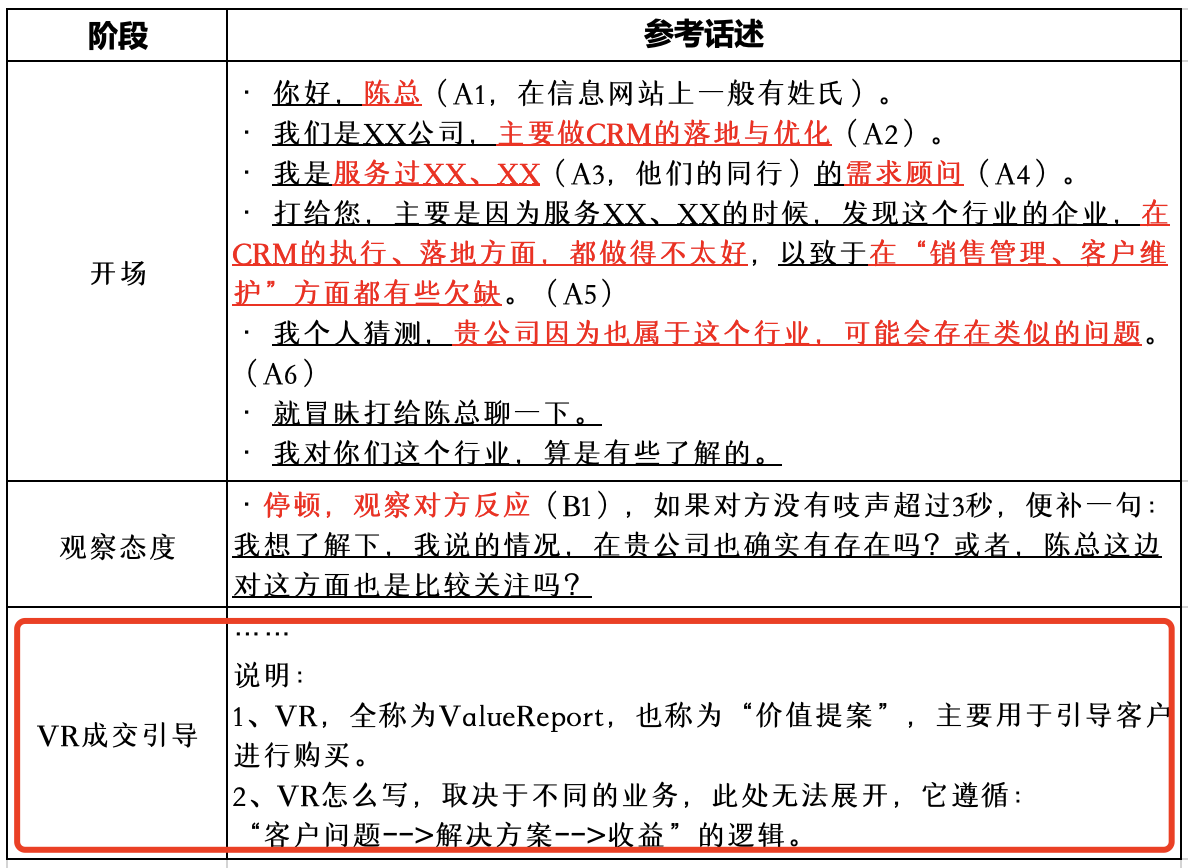

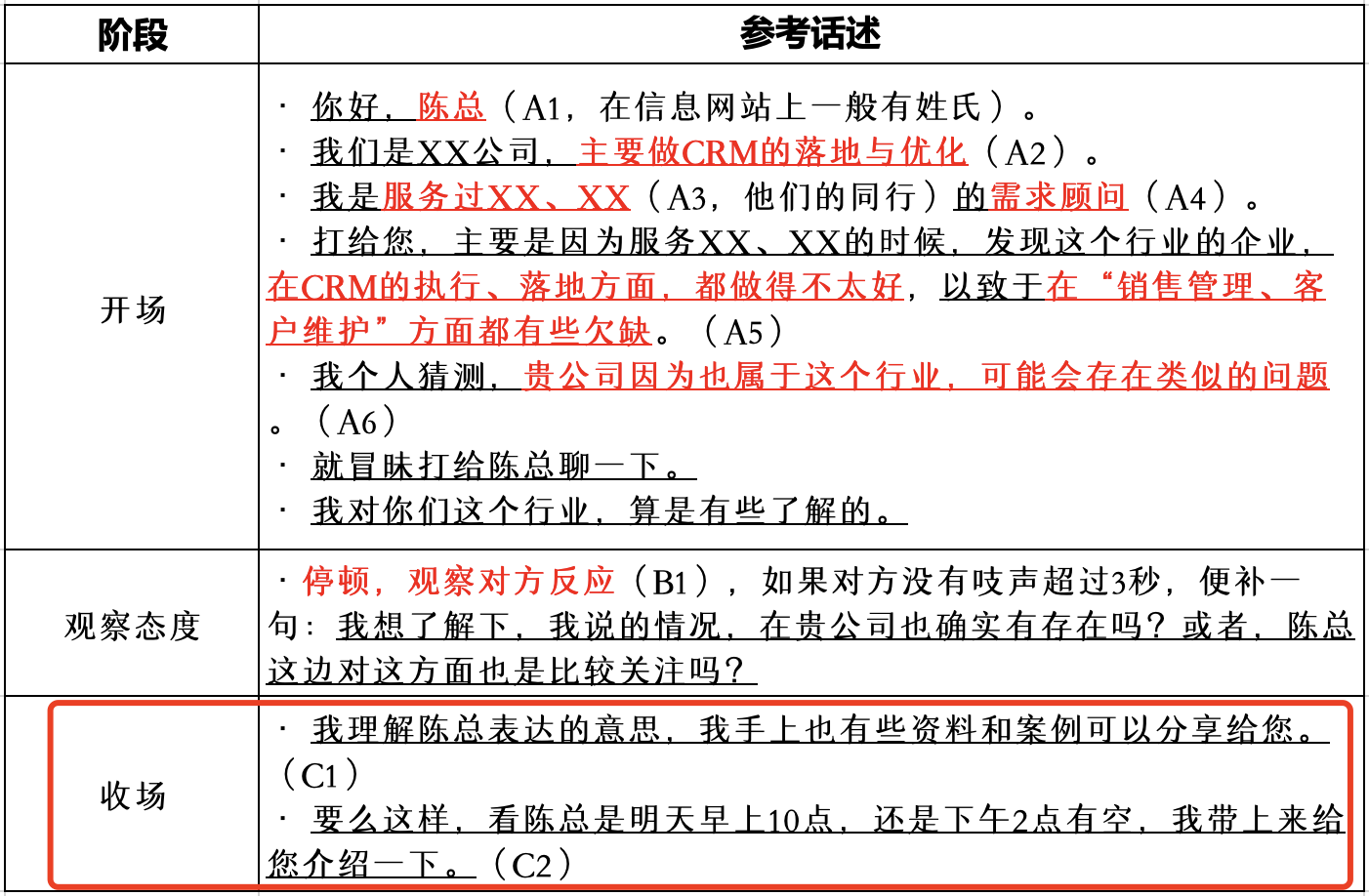

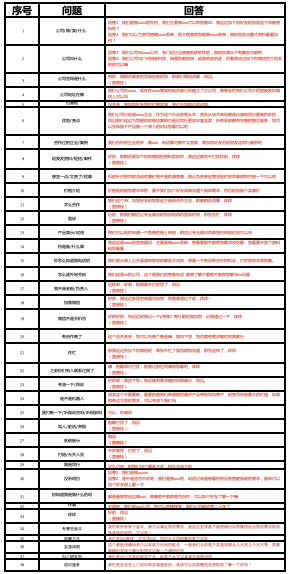

假设,我们在企查查等信息网站上找到了若干家“中央厨房客户的法人信息”,那我们的话述稿可以这么设计:

电话陌拜的关键之一,就是开场阶段。

开场阶段的目标,就是留住客户,让客户愿意往下交流。

所以,上图中标红的地方,是一些尽量“勾住对方”的话述细节,例如:

-- 直接说出对方的姓氏。(A1)

-- 不要啰嗦,尽快开门见山地说出自己的业务。(A2)

-- 通过同行的具体公司姓名来引起客户的关注。(A3)

-- 不要说自己是“销售人员”,尽可能给自己一个“服务者”的定位。(A4)

-- 尽可能表达自己对行业有了解和认知。(A5)

-- 说客户会关注的事情,客户不会关注产品特点,只会在意能解决什么问题。(A6)

-- 不要单方面地一味说,当我们完成一段简短的表述后,要有停顿,尝试形成互动。(B1)

如果客户没有第一时间挂断电话,那么,我们就成功一半了。

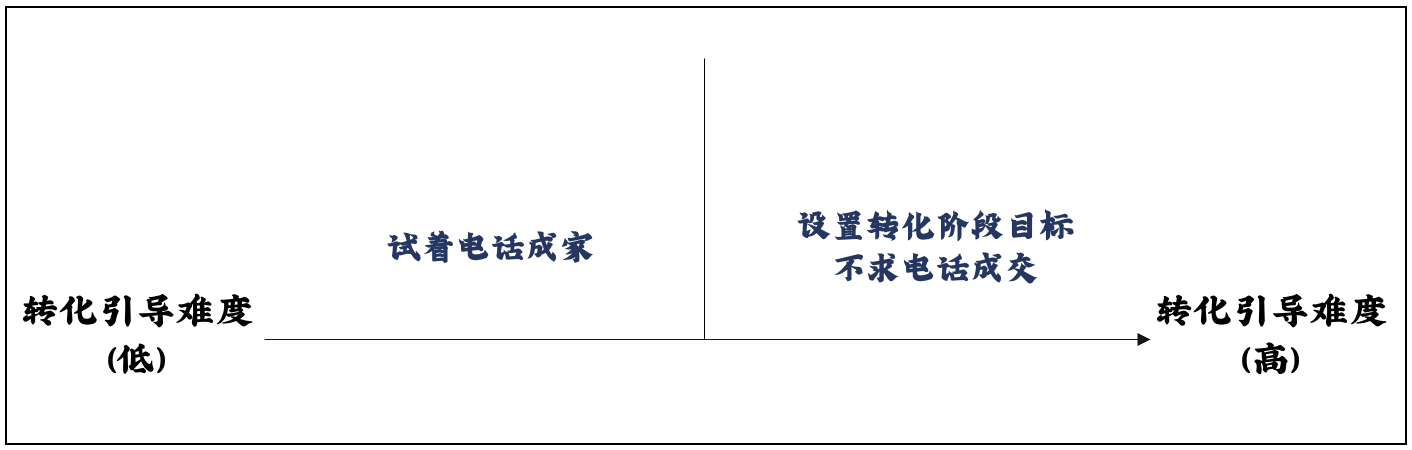

接下去要继续怎么说,就取决于涉及的不同业务,可以参考《信息平台》一文中提到的分析维度(“引导转化的难度”的高低):

-- 如果“引导转化的难度不高”,可以试着继续设计“成交话术”。

-- 如果“引导转化难度高”,则需要设置里程碑目标,例如,“直接收场,邀约见面”,或“信息收集”等。

除了要提前思考和设计这种“流程性话述”以外,我们还需要去提前思考“提问性话述”。

例如,在“收场邀约见面”的时刻,如果客户突然来一句:

不用了,你把资料发我就行。

我们要怎么回复和应对?

我们应该把客户经常会问到的问题,整理成FAQ。

FAQ(frequently-asked questions),即“常见问题解答”。

(上图是我给某地产客户做的Q&A示例,细节不便公开,特意做了模糊处理,请读者见谅。)

“流程话述稿”和“FAQ”,能够帮助销售从业者和客户进行“从容的有序沟通”。

在有准备和没准备时候,一个人的信心和状态是不一样的。

多次帮客户梳理话述后,我发现:

-- 没写下来之前,大家都以为自己很清楚、很明白。

-- 写的时候才发现,原来有很多细节压根没推敲过。

最后,关于电话陌拜的第4点建议是,保持语气语调的“平和、稳重”。

与“平和、稳重”相对的,是:

-- 急促

-- 咬字不清

-- 语气助词多

-- 说话拖泥带水

这些都是新手常犯的毛病。

具体的很难用文字说清楚,建议销售从业者多观察一下身边销售做得好的同事是怎么跟客户沟通交流的,哪怕自己讲不好,也大概率能分辨出身边谁的陌拜比较优秀。

然后,直接去模仿就行。

以上,就是我对“电话陌拜”的一些总结和建议,接下来我们聊聊“上门陌拜”。

上门陌拜

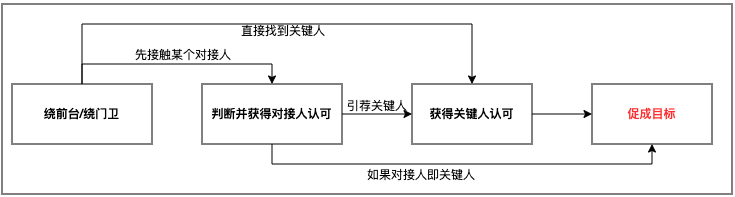

上门陌拜的路径,要比电话陌拜要长:

上门的时候,我们不一定能直接接触到“关键人”,所以有时候不仅要“绕前台”,还要“搞定非关键的联系人”。

看上去,上门陌拜似乎是一种路径长、性价比不高的拓客方式。

但为什么“滴滴招募司机”、“美团拓餐馆”使用这种方式能取得很大成效呢?

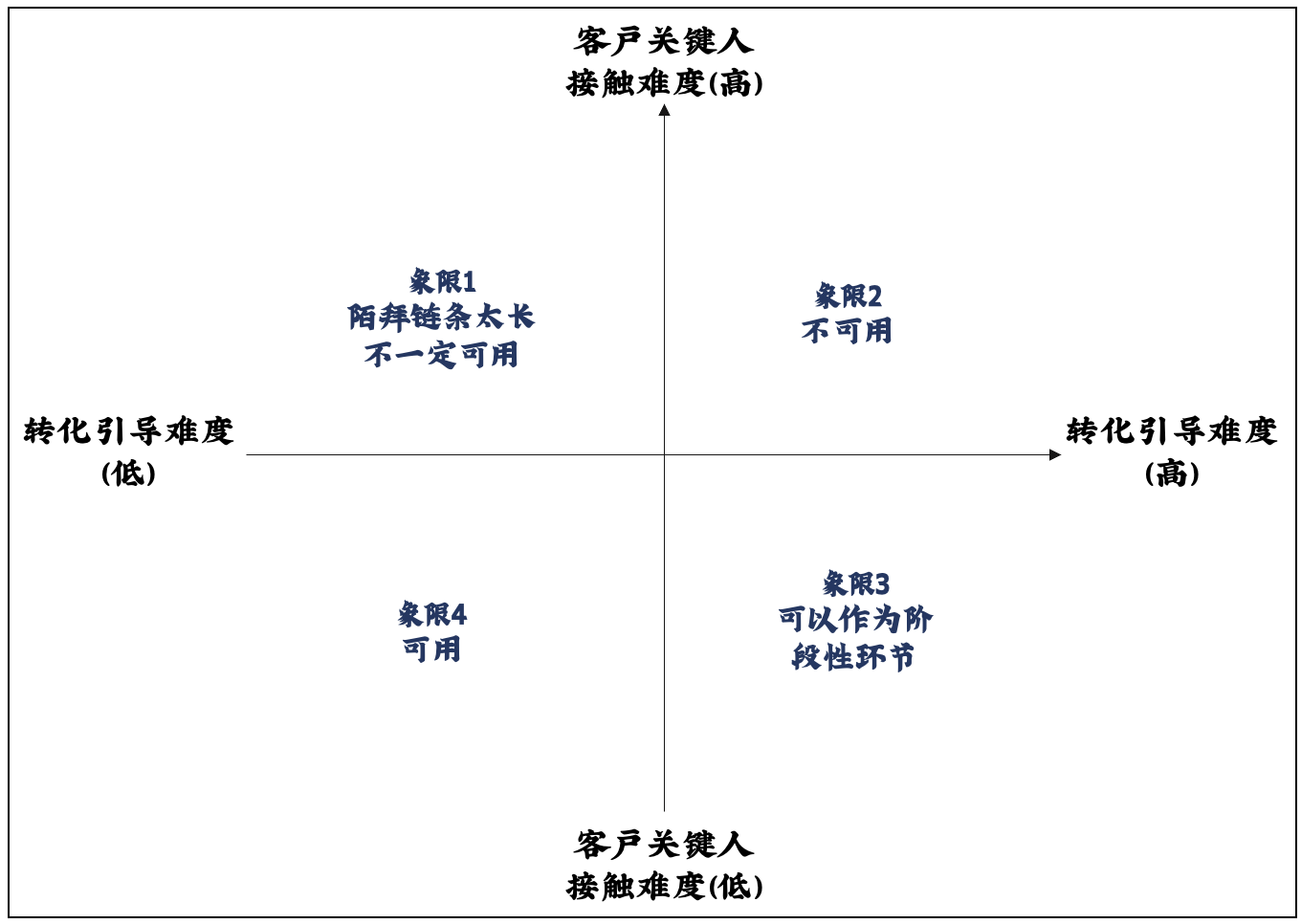

在我看来,要不要采取此种方式,需要利用《信息平台》一文中提到的“主动拓客-适用性-分析图”进行评估:

-- 如果找关键人相对容易。例如,看到出租车就能找到司机、走进店铺就大概率能找到老板。

-- 而且引导难度又不高。例如,让司机多一条渠道找到乘客、让客人付款更方便自己也不用找零钱。

这样的情景就比较适合“上门陌拜”。

《信息平台》一文中已经对此做了详细介绍,本文就不再详述。

我们把重点放在找到了关键人以后,如何交流效果才能取得更好的效果?

我的建议,仍然是“话述稿”。

但与电话陌拜不同的是,因为能够现场见面,所以话述的可操作空间会更大。

例如,由于是面对面沟通,除了正常的开场部分以外,我们还可以设计一些破冰话述:

“破冰环节”的设计,是为了在进入正题之前,让双方的交流更柔软一些。

我们可以“提前”准备几个“破冰切入角度”,例如:

-- 办公室的装修和装饰

-- 公司人员的接待感受

-- 行业最近的一些新动向

......

尝试去拉近与客户的距离。

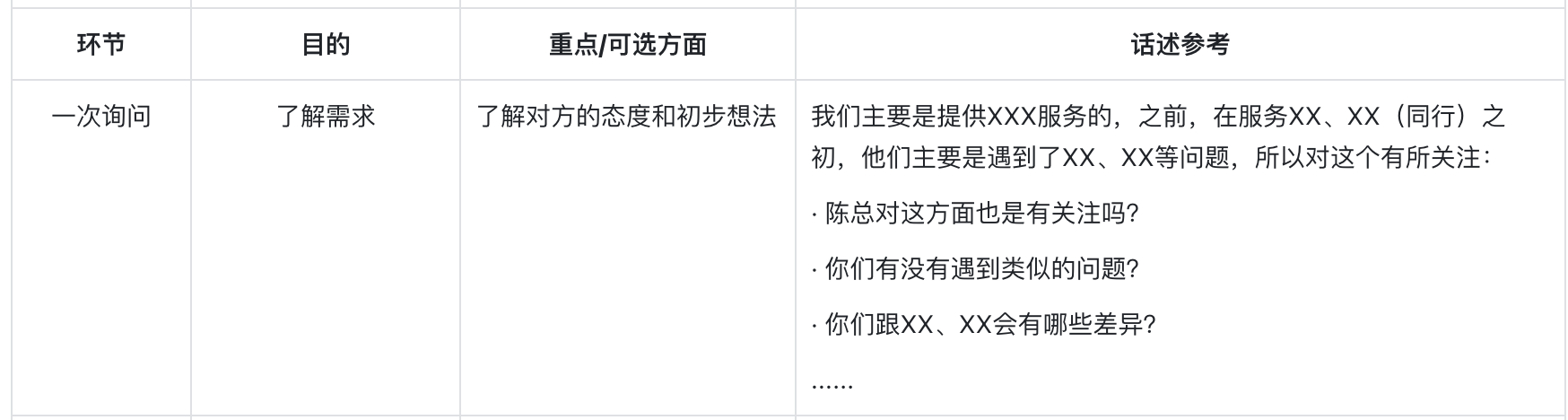

如果破冰顺利,我们就能获得第一次的“提问资格”,便可以此引导并试探客户的需求和兴趣点,例如:

“提问资格”这个说法可能有些奇怪,建议读者回顾《》一文。

在这个环节,如果客户能够一下打开话匣子固然好,但大多时候,客户可能还没进入状态。

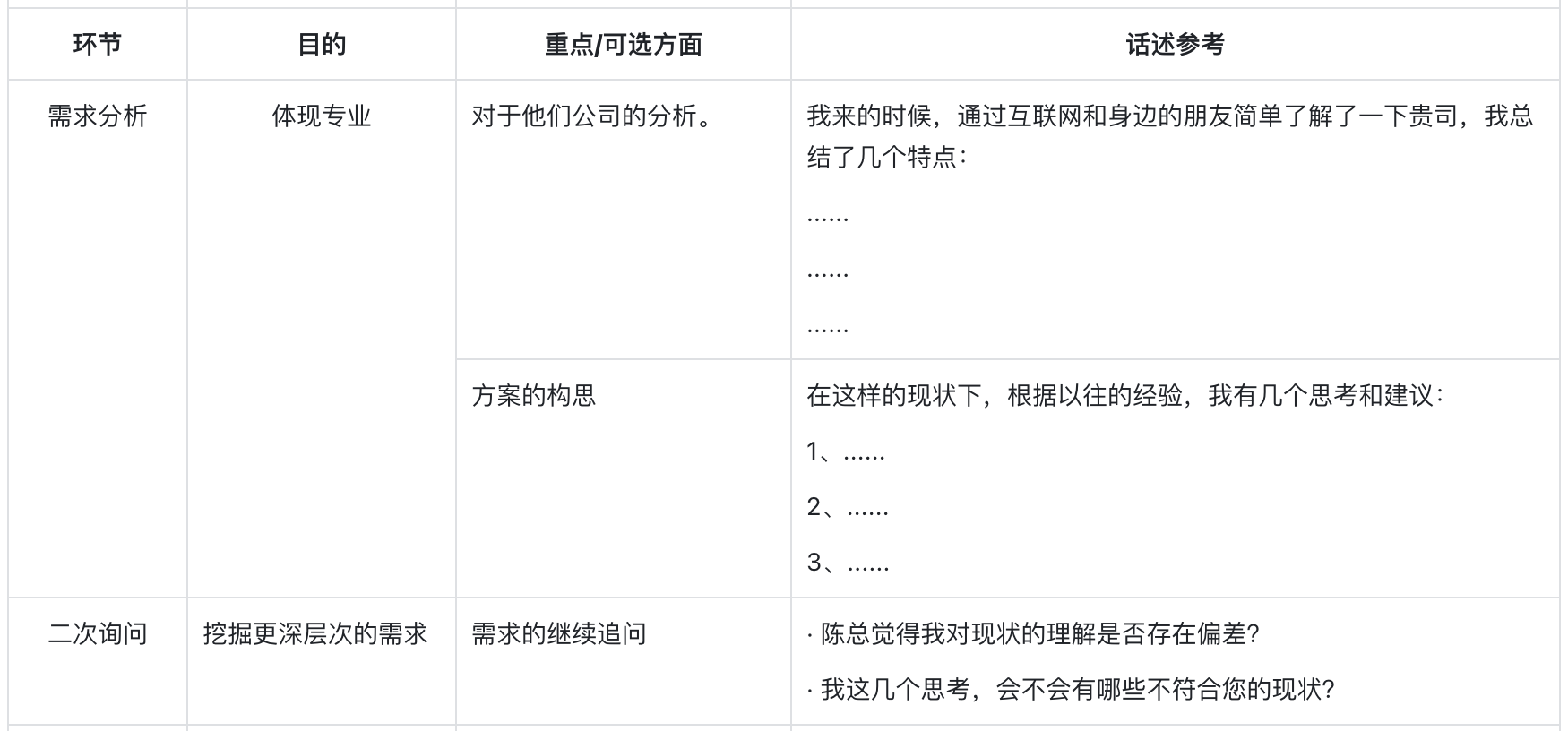

为了让双方的信任和关系进一步升温,我们可以进行一些“有针对性的专业的表述和分析”,例如:

在分析过后,我们还可以进一步加入自己的“思考和建议”。

可能有些学习过Keith M.Eades《新解决方案销售》的小伙伴会疑惑:

不是说“未诊断清楚前,就不要瞎开药方”吗?

为什么这么快就给建议了?

在实际工作中,我个人的体会是交流常常需要“抛砖引玉”。

只要我们对自己的建议抱着“询问”而非“断言”的姿态,一般不会有问题。

而思考和建议的目的既然是抛砖引玉,那么说完后,必须要询问客户的看法,从而进一步了解和确认客户的需求。

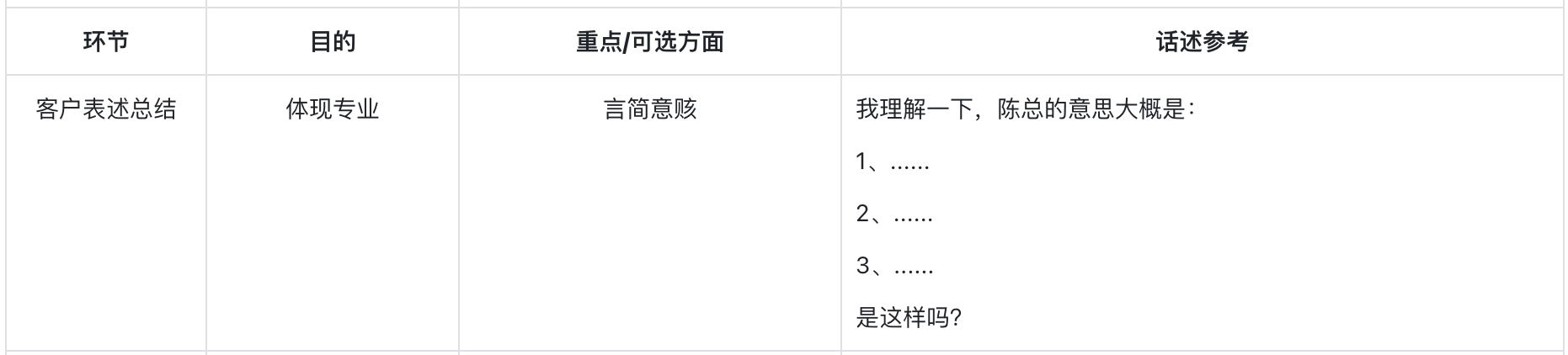

这里还要提醒读者,每当客户发表完自己的思考和建议后,我们应该去做简单的总结和确认,例如:

这种确认,一方面可以确保我们准确get到客户的意思,同时也能让客户感受到我们有在认真对待他的意见。

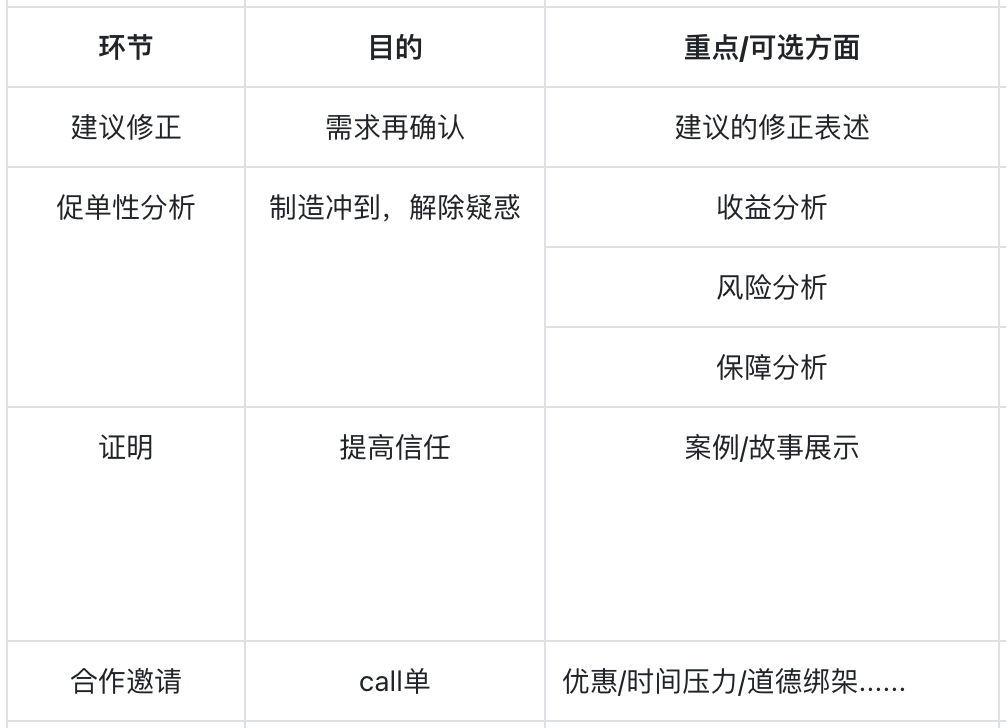

那么,经过了多次的对齐和确认后,下一步要干嘛?

这,取决于上门陌拜所设定的目标。

-- 有些业务,上门陌拜的目标是“现场成交”,那就需要继续设计几个引导动作,并最终进行“合作邀请”,例如:

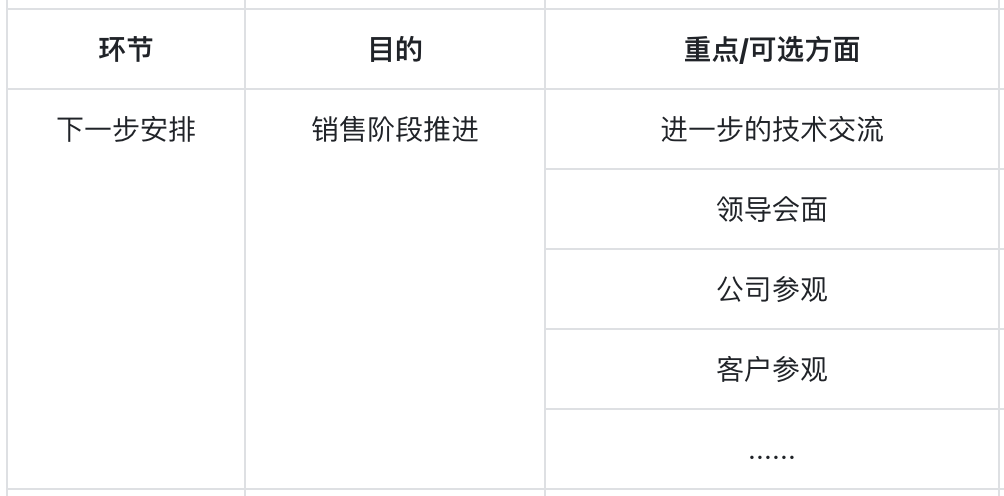

-- 而另外一些业务,决策链条和周期相对长,无法现场成交,目标可能是“下一阶段的推进”,例如:

以上关于“上门陌拜”的这些话述建议,不见得能适用于读者的业务,我主要是希望向读者传递:

经过了曲折的过程,我们最终与关键人见上了面,销售从业者应该提前做好对充分的思考和准备,从而提升“现场见面的效果”、增加“目标实现的可能性”。

小结

以上,便是本期文章对于电话陌拜和上门陌拜两种场景的一些建议和话述参考。

希望销售从业者可以从中获得一些直观的体感。

至此,连同上一期的《信息发布》,我们已经把“T2-渠道信息传递”环节介绍完了。

下一期,我们将进入MTL流程的T3环节——获得线索。

希望本期的文章,能给读者带来一点思考和启发。

END