华为赋能销售管理3: LTC与铁三角

2020-04-08 09:15:06

Chapter1.回顾

这是流程型组织赋能销售协作专题的第三篇文章。

第二篇《销售工作中,如何解决部门间的协作问题(上)》,介绍了销售人员一方面可以通过科学的素质提升进而加强协作效率,另一方面企业可参考华为的BPA流程体系,从流程视角和流程之间的关联,实现企业各项工作间的有效协作。

华为的BPA流程体系:

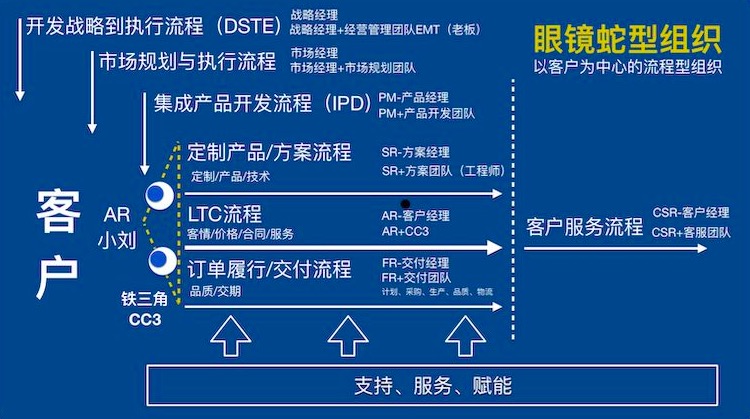

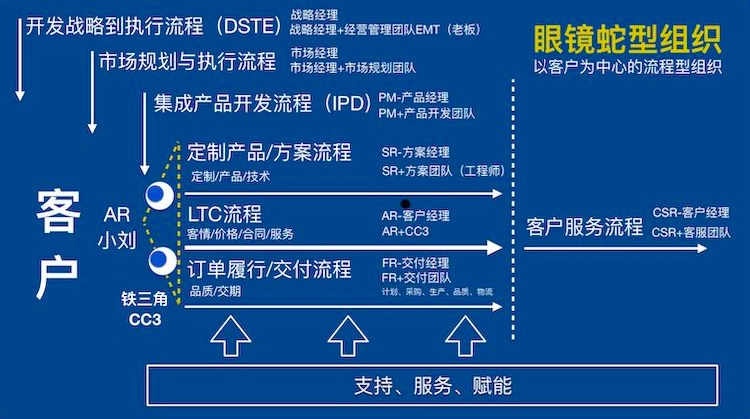

1、先根据DSTE战略流程决定MM市场规划流程。2、然后根据MM市场规划流程指导IPD产品研发流程。3、进而以此为基础,开展市场推广工作,通过MTL营销执行流程进行市场推广,获得销售线索。(上图没显示,但属于华为的BPA流程体系的环节)4、最后通过LTC销售流程完成最终的销售回款。

但上一篇中,我们并没有介绍华为BPA流程体系如何具体解决销售过程的协作障碍问题。

今天,我们从LTC销售流程出发,探索它的解决思路。

Chapter2.LTC

LTC,Lead to Cash,就是从销售线索到回款的全流程。

ML(线索管理)和MO(机会管理)部分,基于华为ToB业务的特性,虽然管理很细致,但本质上不过是根据特定客户类型的展开而已。

而从MCE部分(管理合同执行)可以明显看到华为非常重视长期客户关系,LTC流程深入到订单的履行过程。

但仅仅从LTC流程看,我们并没有找到销售过程中关于部门协作的解决方案。

究竟上一篇中那个谜团:

华为的客户经理如何在凌晨12点协调一位技术专家在第二天早上9点到达投标现场呢?

Chapter3.CC3

华为为此打造了一个销售角色配合机制,称为CC3团队。

CC3,全称是Customer Centric Three,意思是以客户为中心的项目团队,团队由三个角色构成,分别是AR、SR、FR。

AR,指对客户满意度负责的人,是整个CC3的核心,一般来说就是企业的销售人员。

SR,指解决方案负责的人,在解决方案销售领域,一般指售前顾问,在大型解决方案公司,例如IBM、埃森哲,甚至国内稍微有点规模的如SIE,都有这样的角色。

FR,指合同履行负责的人,在解决方案销售领域,一般指项目实施负责人或团队。

在华为内部,每一条LTC销售流程,都有一个全程对客户满意度负责的AR,AR在其中扮演核心角色,眼睛盯着整条LTC流程,盯着客户满意度,为客户最终的满意负责。

在销售过程中,如果在解决方案的设计上需要售前顾问协助,AR可根据不同的产品或解决方案类型,找到相应的SR。

合同签订以后,根据不同的产品或解决方案类型,由相应的FR执行。

而图中AR前面的“客户”,意味着每一条LTC流程对应不同的客户或客户类型。

这是前面文章反复强调的,对于不同类型的客户,由于其复杂度不同、完成交易所经历的旅程不一样,因此应该根据客户的购买决策路径,设计不同的流程进行服务。

这样的模式,在解决方案销售领域,其实不稀奇,甚至大部分企业就是这么做的,而销售人员遇到的问题常常不是因为不知道要找谁,而是SR配合度不够。

所以,CC3本身并不能解决销售过程的协作障碍问题。

那华为又进一步地,有什么的解决思路呢?

Chapter4.分钱机制

华为在整个流程体系和CC3之下,还架设了一套NVQ+IPM+IPC的分钱体系。

但介绍这套分钱体系之前,我想先分享一下之前阿米巴改革的失败案例:

在2016年,恰恰就是因为部门间的协作不畅:1、销售部门无法快速调动合同履行的项目部门;2、项目部门无法有效获得产品研发部门的协助。最终在这种效率低下的协作中,客户不断流失,二次签单率几乎为零,销售部门只好不断开发新客户来维持业绩,从而疲于奔命。在这样的背景之下,我们展开了阿米巴改革。阿米巴改革的核心,是“自主经营、独立核算”。除了稻盛和夫的《阿米巴经营》,当时还找了在阿米巴领域比较知名的如田和喜、刁东平等阿米巴实战顾问共同探讨。阿米巴源于京瓷,最初是根据每个半成品工序之间的独立核算进行组织切分,我们也学习了这个模式,把组织切分为4个工序:根据每张合同的金额,减去如财务、行政、人事等支撑部门的固定成本分摊后,根据比例分配给各道工序:每道工序的人员薪酬、奖金都在这个比例里面进行分配,要招多少人、是否要加班都不再由企业决定,而是各环节自己根据比例所获得的收入减去成本后,通过利润进行调整和决策。

这个模式看上去“似乎”很合理:

为了获得更高的收入,每道工序都将自主奋斗,企业将不需要进行强管控。

但是,很多时候因为客户有其潜价值或战略位置,销售端常常不得不在盈亏平衡线之下进行成交。

在这样的情况下,无论分配比例如何调整,阿米巴的各环节都处在没盈利或者亏损状况。

而各环节人员的薪酬,只有利润这一指标进行指征,因此:

-- 要么各工序之间为了亏损更少,反复博弈,以致效率更加低下;

-- 要么后工序者(实施部门)选择不接订单,除非获得更高的比例。

在这样的行业特性与人性交错中,从一开始,这个模式就让内部协作变成一个零和博弈,阿米巴模式本身就有这样的副作用。

因此,阿米巴在稻盛和夫领导下的成功,不是利益驱动的的成功,是几方面共同作用的结果:

一方面阿米巴模式在日本更多是一种“核算机制”而不是“结算机制”,意思是薪酬一般根据年功序列和奖金制度发放,而阿米巴的盈亏只是作为一种并行的衡量指标体系,跟团队价值相关、跟荣誉相关,但跟薪酬无关。

另一方面,稻盛和夫在《阿米巴经营》也不得不强调,定价或比例分配,很多时候无法通过内部谈判自主形成,而需要经营者的调控:

经营高层必须制定任何一方都能信服的公平的价格。判断阿米巴之间售价的人,必须充分考虑哪个部门发生多少经费支出、需要多少劳力、产品有多大技术难度、与同类产品市场价格的比较等因素,最终做出公平的定价。--《阿米巴经营》

最后,为了抗衡这种利益博弈带来的负面影响,稻盛和夫还强调“利他”和“敬天爱人”的文化基础,作为平行线和对冲机制。

而我在2016年所主导的阿米巴变革,现在看来,有几个明显操作失误的地方:

1、阿米巴不仅作为结算机制,而且核算的利润作为员工的唯一收入指标。

2、高层对定价和比例分配采取三不管,鼓励员工自主谈判,以致内部沟通成本极高。

3、没有文化机制进行对冲。

这样的情况下,失败,应该是大概率事件。

Chapter5.华为如何分钱

华为的分钱体系思路,其实与稻盛和夫的做法暗合,但具体设定不一样。

它通过NVQ、IPM、IPC三个模块,完成整个分钱的过程。

NVQ

NVQ,是华为向英国学习的“国家职业资格体系”。

它首先从三个方面,解决了员工的能力与薪酬匹配度的问题:

1、不是每一个员工的工作,都可以跟结果挂钩,而且不同层级的员工对结果的关联度是不一样的,因此,它解决了不同岗位和层级,关于过程和结果的考核比例设计的问题。

2、同一岗位的员工,不同能力应该对应不同的薪酬,而不是员工模糊地觉得自己是否该加工资,NVQ设定了不同职位、不同能力要求的级别和具体描述,由它决定员工的薪酬,只要NVQ的设定合理,企业与员工不再需要为薪酬博弈,员工只要提升至相应的任职资格,便可获得相应的薪酬。

3、它给予了员工明确的成长路径。我听过很多员工说自己没有发展前景,而老板却说是员工不努力,我觉得这里更多是经营者的问题,经营者需要为员工设定明确的发展通道,让员工知道自己应该往那里努力。

以前在研究生阶段,我的导师常常说,很多员工不是“不想”,而是“不能”,甚至问题在于企业和员工对于“能”的要求不清晰、没有共识。

而NVQ,就是让企业和员工在“能”的定义上形成一致共识。

IPM

IPM,是华为的“增量绩效管理体系”。

IPM是解决员工“如何才能做得更好”的一套方法,它是HOW。

我见过的很多企业进行内部管理改革,以为管理模式调整了,给了员工足够大的奖励诱惑,企业的业绩很快就会突飞猛进。

例如2016年的阿米巴改革,那个时候人效本身就很低,利润也不高,当时以为,只要以利润作为每个阿米巴的结算指标,明年利润就能大幅度提升、人效也会有质的飞跃。

现在想起来,是太天真了。

回顾无数次的销售成功经历,我发现,可标准化的、可复制的销售团队成功历程,都不过是合理的目标管理所导致的结果。

设定一个个有难度但又可实现的阶段性目标,每实现一个目标给予及时奖励。

这不就是植根在人类基因中最原始的条件反射机制吗?

这种思想,就是增量绩效管理的底层逻辑。

IPC

IPC,是华为的“增量和产出文化体系”。

它的关键词是“文化体系”。

就如稻盛和夫传达的“利他”和“敬天爱人”。

每一套机制的背后,一方面需要群体共识,另一方面是对消极面的对冲。

这是IPC所承担的角色。

最终,我发现,“销售协作障碍的解决方案”,不是LTC流程,不是CC3角色模型,也不是NVQ、IPM、IPC构成的分钱体系,而是从流程到角色协作,再到分钱模式的整体配合:

再往宏观看,解决了销售过程的协作障碍,也并不足以给企业带来整体的成功,企业的成功需要整个流程体系的整体协同:

1、先根据DSTE战略流程决定MM市场规划流程。2、然后根据市场规划指导IPD产品研发流程。3、进而便可以此为基础,开展市场推广工作,通过MTL营销执行流程进行市场推广,获得销售线索。(上图没显示,但属于华为的BPA流程体系的环节)4、而后通过LTC销售流程完成最终的销售回款。5、最终还需要配合CSR客户服务流程维系和巩固与客户的长期关系。

Chapter6.结束语

最近这段时间对华为流程型组织的学习,让我更加深刻地意识到:

销售的成功,是一个体系的成功,在任意一点上用力,都很难获得理想的效果。

这又让我理解到为什么很多企业试图学习华为,却最终失败的原因之一:

因为很多企业只是学了一个“点”,而殊不知这个“点”之所以成立,是因为体系整体的合理性,而不是“点”本身的牛逼。

另外,读者也许也会觉得NVQ、IPM、IPC的介绍不够具体,因为老贤仍在学习中,未来在更深入的学习后,销售科学流将会给读者带来更具体的介绍。

希望今天的文章,可以给读者带来一些新思考。